Der Buchdruck

1. Einleitung

|

Um 1400 |

Johannes Gensfleisch wird in Mainz im Hof zum Gutenberg geboren und wohl am 24. Juni (Johannistag) in der Pfarrkirche St. Christoph getauft. |

Um 1428 |

Aus Protest gegen die Steuerforderungen des überwiegend aus Vertretern der Zünfte bestehenden Rates verlassen zahlreiche Mitglieder der traditionellen Führungsschicht, d.h. der patrizischen Familien, die Stadt, darunter auch Gutenberg und die Familie Gensfleisch. |

1429-1434 |

Der genaue Aufenthalt Gutenbergs für diese Jahre ist ungewiß. |

1436-1444 |

|

1444 - 1448 |

Für diesen Zeitraum sind über Gutenbergs Aufenthalt und seine Aktivitäten keine Nachrichten erhalten. |

1448 |

Gutenberg ist wieder nach Mainz zurückgekehrt und nimmt auf Vermittlung seines Verwandten Arnold Gelthuß 150 Gulden Darlehen zu 5% Zinsen auf, die er wahrscheinlich zur weiteren Vervollkommnung seiner Erfindung einsetzt. |

1450-1452 |

Der Mainzer Advokat Johannes Fust leiht Gutenberg zunächst eine Summe von 800 Gulden für Gutenbergs kostspieliges Projekt, das neben dem Aufbau einer Druckerwerkstatt auch für die Einstellung lohnabhängiger Gehilfen beträchtliche Geldsummen erfordert. Wohl bereits im Jahre 1452 beteiligt sich Fust mit einer weiteren Zahlung von 800 Gulden als Teilhaber an dem gemeinschaftlichen Unternehmen, oder, wie es in den Quellen heißt, dem Werk der Bücher. |

1452-1454 |

Druck der 42-zeiligen Bibel in lateinischer Sprache in einer geschätzten Auflage von ca. 180 Stück, davon ca. 30 auf Pergament. Erste Exemplare werden in Form von ungebunden gedruckten Faszikeln bereits im Herbst 1454 während des Frankfurter Reichsstages von einem "wundersamen Mann" (vir mirabilis) zum Verkauf angeboten, bei dem es sich womöglich um Gutenberg selbst gehandelt hat. |

1454/55 |

In der Werkstatt Gutenbergs werden die 30- bzw. 31-zeiligen sog. "zyprischen Ablaßbriefe" gedruckt, deren Erlöß Papst Calixt III. zur Finanzierung eines Kreuzzuges gegen die Türken auf Zypern verwenden möchte. |

1468 |

Am 3. Februar 1468 stirbt Johannes Gutenberg im Hof zum Algesheimer und wird in der Franziskanerkirche zu Mainz bestattet. Noch in demselben Monat erhält der frühere Stadtsyndikus Dr. Konrad Humery verschiedene Druckgeräte, welche Gutenberg von Humery zuvor geliehen hatte, mit der ausdrücklichen Auflage, diese nur innerhalb der Stadt Mainz zu verwenden (cf. <http://www.gutenberg.de/zeitgutb.htm> |

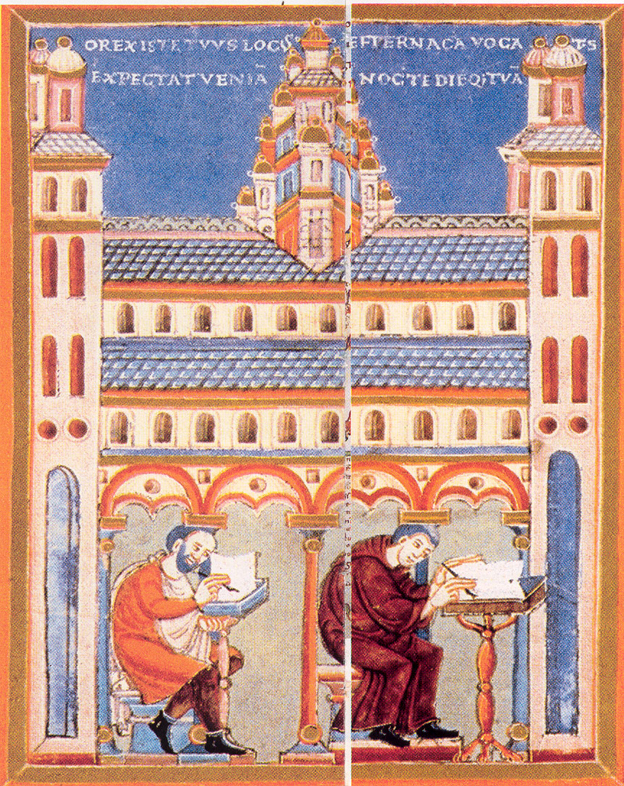

2.3 Die Erfindung

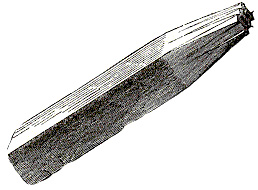

Stahlstab mit eingravierter Letter

Matrize mit eingeschlagenem Buchstaben

(cf. <http://www.gutenbergdigital.de/gudi/dframes/index.htm>,

<http://www.gutenberg.de/erfindun.htm>)

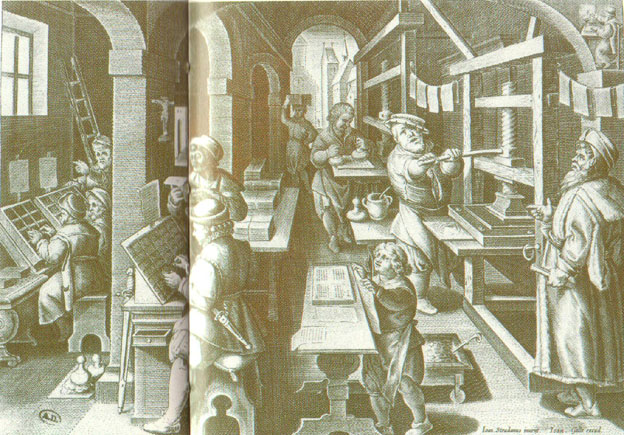

Die

Druckerpresse, die gegenüber dem bis dahin bekannten Reiberdruck

eine enorme Beschleunigung des Druckvorgangs bewirkte, war eine Spindelpresse

mit spezieller Ausrüstung für die effektive und gleichmäßige Übertragung

des Druckbildes von der Form auf das Papier oder auch das Pergament.

Die

Druckerpresse, die gegenüber dem bis dahin bekannten Reiberdruck

eine enorme Beschleunigung des Druckvorgangs bewirkte, war eine Spindelpresse

mit spezieller Ausrüstung für die effektive und gleichmäßige Übertragung

des Druckbildes von der Form auf das Papier oder auch das Pergament.

Die Lettern wurden in einen Setzkasten sortiert, aus dem sie die Setzer bei der Erstellung der Druckseite zusammensuchten.

(cf. <http://www.gutenberg.de/erfindun.htm> und <http://www.gutenbergdigital.de/gudi/dframes/texte/frameset/indxbudr.htm>.

Der folgende Link führt zu einer weiteren anschaulichen Erklärung der Herstellung eines Buches.

2.4 Die Verbreitung des Buchdrucks

2.4.1 Deutschland

im Süden: Heidelberg, Straßburg, Augsburg, Basel, Ulm, Nürnberg und Wien

Mitteldeutschland: Köln, Leipzig

Norddeutschland: Lübeck

Bischofssitze: Würzburg, Regensburg, Bamberg, Freising, Eichstätt, Passau, Münster, Merseburg, Breslau, Schwerin und Meißen

2.4.2 Europa

Kloster Santa Scolastica im italienischen Subiaco erste jenseits der Alpen gedruckte Werk 1465 fertiggestellt

Die erste von deutschen Druckern geleitete Offizin in Rom entstand 1464/65.

vor 1500 entstanden allein in Rom über 40 Druckereien - 25 davon befanden sich in deutscher Hand.

Venedig

- 150 Druckereien produzierten dort bis ca. 1500 etwa 4.500 Buchtitel und andere Druckerzeugnisse.

- erster Drucker ein Johannes de Spira (= von Speyer), der für 1460/61 in Mainz erwähnt wird

- 1469 erschien das erste Buch: Cicero, "Epistolae ad familiares".

Paris

- Bedarf der Sorbonne förderte die Einführung des Buchdrucks

- Professoren der "Hohen Schule" setzten dort die Bereitstellung von Geldmitteln für die Einrichtung einer Druckerei durch und holten drei deutsche Drucker der zweiten Generation aus Colmar, Konstanz und Straßburg.

2.5 Buchproduktion

1480 sind mehr als 110 europäische Städte wegen ihren Druckereien bekannt

Um 1500 haben zwischen 236 und 260 Orte in Europa eine eigene Druckerei.

Um 1480 soll es schon 1120 Druckereien gegeben haben.

Zwischen 1450 und 1500 wurden 20 Millionen Exemplare gedruckt, die auf 30.000 Werke entfallen

Europa hatte zu dieser Zeit etwa 70 Millionen EinwohnerInnen

Für die Zeit um 1600 wird eine Zahl von 200.000 verschiedenen Büchern mit je einer Auflage von 1000 Exemplaren berechnet.

15. Jahrhundert: Italien deckt 44%, die deutschen Länder decken 31%, Frankreich und die französische Schweiz decken 16%, Belgien und die Niederlande 3,5%, Spanien deckt 2%, England deckt 1,2% der gedruckten Bücher ab.

16. Jahrhundert: Entwicklung wird schneller. Die Reformation und die Konterreformation bedienen sich des Buches.

2.6 Neues und altes Medium

2.7 Die frühen gedruckten Bücher

2.8 Komunikative Wende

2.9 Schriftarten und Orthographie

en Italie du Sud comme en France, une véritable tradition de l'usage des accents et signes auxiliaires, venue de l'enseignement des grammairiens latins (IVe-XIIe siècles), est toujours liée à la pratique de la minuscule «antique». (Catach 2001 : 51)

in Süditalien wie in Frankreich gab es eine echte Tradition des Gebrauchs von Akzenten und Hilfszeichen. Diese stammt vom Unterricht der lateinischen Grammatiker her (4. - 12. Jahrhundert). Praktiziert wird sie immer zusammen mit der antiken Minuskel.

2.10 Aldus Manutius (1449-1515)

2.11. Von den Namen zu den Buchstaben

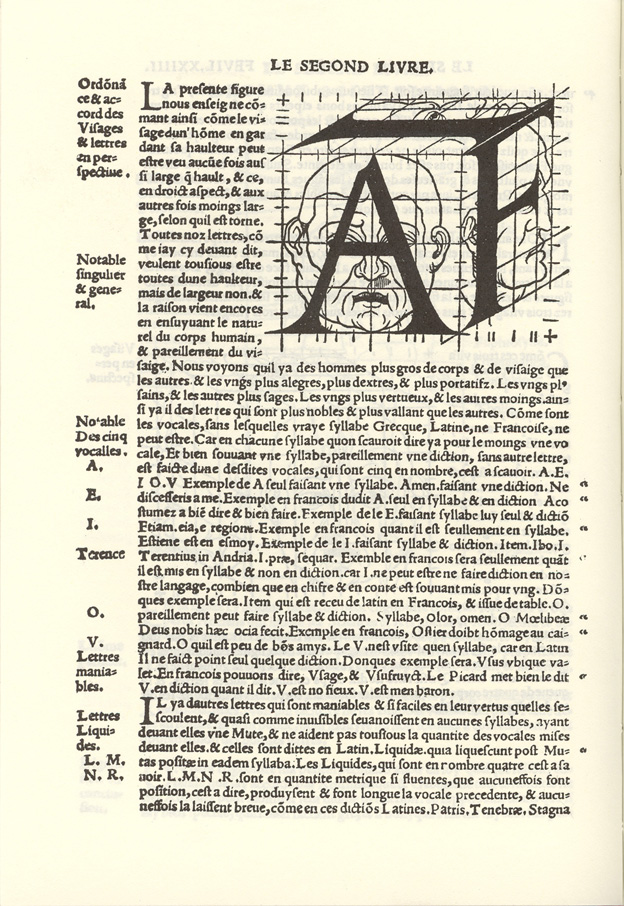

Die Bedeutung der Zerlegung einer Form in einzelne Lettern, die Materialität der gegossenen Zeichen und die Zugehörigkeit zu Schriftsätzen darf nicht unterschätzt werden, denn:

• eine Einheit aus signifiant und signifié muss jetzt erst einmal durch eine Aneinanderreihung der in den Setzkästen verteilten Lettern, die als kleinste technische Einheiten wiederverwendbar sind, komponiert werden (cf. Settekorn 1988: 43), während sie in den lateinischen Grammatiken, wie z.B. der Ars maior und minor von Donatus oder in den vor dem Buchdruck entstandenen Grammatiken der romanischen Sprachen, wie z.B. dem Donait françois oder der Gramatichetta von Alberti als Redeteile schon gegeben sind;

• während in den genannten Grammatiken die Hauptaufmerksamkeit den unterschiedlichen Formen der Redeteile (Nomen, Verb, Pronomen etc.) gilt, führt der Buchdruck zu umfangreichen Abhandlungen zur Orthographie (zum korrekten Zusammenfügen der Zeichen);

• die Lettern selbst werden schon bald nicht mehr nur als geometrische Figuren begriffen, wie in der Schrift De Divina proportione (1509) von Luca Paccioli, sondern als architektonische Konstrukte wie in Champ Fleury von Geoffroy Thory (1529);

• die Uniformität von Schriftsätzen und ihre identische Reproduzierbarkeit trägt sicher mit zur Entwicklung von Vorstellungen von Uniformität auch mit Blick auf die Orthographie bei;

• dadurch, dass der Gebrauch von Spatien zwischen den Formen immer systematischer wird, werden die Grenzen der lexikalischen Einheiten grundsätzlich bewusster, scriptio continua und phonologische Kontaktphänomene verschwinden mehr und mehr: a casa, con lui, che il statt accasa, collui, chel und Sprache wird immer mehr als ein Wörterbuch betrachtet (cf. Trifone 1993: 427).

2.11 Ein neuer Beruf - der Korrektor

Correzioni linguistiche di Petrarca 1488

ochi > occhi

comune > commune

se cominciaro > si cominciaro

Trovomi> Trovommi

mundo > mondo

nengombra > ningombra

te scompagne > ti scompagne

fuocho > foco

luogho > loco

gliochi > gli occhi

sechi > secchi

stechi > stecchi

chevechi > chenvecchi

spechi > specchi

tochi > tocchi

arrive il > arrivi il (Trovato 1998: 113-114)

3. Die Drucker

3.2.2 Geofroy Tory 1480-1533 (z.T. auch Geoffroy geschrieben)

3.2.2.1 Le Champ Fleury

1529 erscheint Champfleury, « Auquel est contenu Lart & Science de la deue & vraye Proportiõ des Lettres Attiques, quõ dit autremēt Lettres Antiques, & vulgairement Lettres Romaines proportionnees selon le Corps & Visage humain

Luca Paccioli De Divina Proportione (1509)

3.2.2.2 Normierung der Sprache

Dass es Tory in seinem Werk um Normierung geht, wird gleich zu Beginn gesagt:

Ce tontal Oeuure / est diuise en Trois Liures

Au Premier Liure / est contenue Lexhortation a mettre & ordonner la Lãgue Francoise par certaines Reigle de parler elegãment en bon & plussain Langage Francois. (A.I. v o)

denn sonst würde das Französische aufgrund einer zu schnellen Entwicklung untergehen:

[...] Sil ny est mys & ordonne on trouvera que de Cinquante Ans en Cinquante Ans la La [sic] langue Francoise, pour la plus grande part, sera changee & peruertie

Tory tritt für den Gebrauch des Französischen statt des Lateins ein. Wie er selbst sagt, ist er stolz darauf, der erste zu sein, der das macht:

DOoncques Iescripray en Francois selõ mõ petit stile & langage maternel (F 1 ; I v o)

IE sembleray cy par auãture estre nouuel hõme, pource quon ma point encores veu ēseigner par escript en lãgage Frãcois la facõ & qualite des Lettres, mais desirant enluminer aucunement nostre langue, ie suis content estre le premier petit indice a exciter quelque noble esprit qui se euertura dauantage, [...](F 1 ; I v o)

Es geht Tory aber nicht nur um die Graphie, sondern er legt auch grammatische Regeln fest:

SI auec nostre facundite, estoit Reigle certaine, Il me semble soubz correction, que le langage seroit plus riche, & plus parfaict. Et a ce .ppos pource quil men souuient, & que je puisse bailler quelque bõne raison que Reigle se y pourroit tenir, pource que ie voy communement mains persõnages tãt scauans que non scauans y faillir & commettre Barbarisme, & langage inepte, je dis que pour les preterits parfaictes on peut assigner telle Reigle & dire. (F 1 ; III r o)

Er rechtfertigt seinen Aufruft zur Normierung nicht zuletzt auch damit, dass eine normierte Sprache mehr zur Macht beiträgt als der Krieg:

[...] les Romains qui ont eu domination sus la plusgrande partie du mõde, ont plus prospere, & plus obtenu de victoires par leur langue que par leur lance. Pleust a Dieu que peussions ainsi faire, non pas pour estre Tyrans & Roys sus tous, mais en ayant nostre laugue bien reiglee, peussions rediger & mettre bonnes Sciences & Arts en memoire & par escript. (F 1 ; IV v o)

Es ist nach Tory auch nicht schwieriger das Französische, das mehrere Dialekte kennt, zu normieren als das Griechische, denn auch bei den Griechen gab es fünf Dialekte, die sich voneinander auf allen Ebenen unterschieden. Was das Französische betrifft, so nennt er die folgenden Dialekte:

la langue de Court & Parrhisiene, la langue Picarde, la Lionnoise, la Lymosine, la Prouuensalle (F 1, V r o).

Dass er schließlich der Sprache von Paris den Vorzug gibt, zeigt seine Lobrede auf Paris, die wie folgt beginnt :

Paris est vne admirable maison Royalle, [...] (F 1; VI r o-v o).

Er tritt auch für den Gebrauch des Französischen in den Bereichen der Wissenschaft und Kunst ein, so im Folgenden, wo er die Hoffnung ausspricht, dass auch die Autoren bald auf Französisch schreiben:

Nous nauons point ancores veu de tel Autheur en langage Francois, Pleust a Dieu que beaucop daultres feissent ainsi, non pas pour contemner les Langues Hebraique, Cre q [die Tilde über dem q ässt sich nicht darstellen], & Latine, mais pour cheminer plus seurement en sa voye domestique, Cest a dire, escripre en Francois, comme Francois que nous sommes. (F 2, XII.r o)

Und so geht das etwa eine ganze Seite weiter:

Il me semble soubz correctiõ quil seroit plusbeau a vng Francois escripre en francois quen autre langage, tant pour la seurete de son dict langage Francois, que pour decorer sa Nation & enrichir sa langue domestique, qui est aussi belle & bõne que vne autre, quãt elle est biē couchee par escript. (F 2, XII r o)

Tory führt wie schon gesagt, die Cedille ein. Hier seine Argumentation:

C deuant O, en pronunciation & langage Francois, aucunesfois est solide, cõme en disant Coquin, coquard, coq, coquillard. Aucunesfois est exile, comme en disant Garcon, macon, facon, francois, & aultres semblables (F 3; XXXVII v o)

AVlcuns designent & font le C. comme si cestoit le O. coupe par la pãse de la main droicte sans lentre ouuir, mais comme ien ay veu en Rõme de bien Antique, ie lentreouure par embas, en luy rendant une queue subtile qui luy donne grace et esperit. (F 3; XXXVII v o)

Im Folgenden geht es um die Akzente:

En nostre langage Francois nauons point daccents figure en escripture, & ce pour le default que nostre langue nest encores mise ne ordonnee a certaines Reigles comme les Hebraique, Greque, et Latine. Ie vouldrois quelle y fust ainsi que on le porroit bien faire (F 3; LII r o)

Tory wendet sich auch gegen Latinismen, Jargonwörter, regionale Varianten und Neologismen jeglicher Art, die den honneste Langage seiner Meinung nach deformieren und korrumpierten. Tory fordert also ausdrücklich einen regulativen Eingriff.

Ayez tousiours de bons compositeurs

Lettrez assez, & de bons correcteurs,

N’y espargnez argent, quoy qu’õ vo trouble

Vous y aurez a la fin gaing au double.

3.2.3 Manuzio - Bembo

3.2.3.1 Die Commedia von Dante

erste gedruckte Version 1472 von Johann Neumeister in Foligno hergestellt in einer Auflage von 1200 Exemplaren.

1472 Foligno

1472 Venedig

1472 Mantua

1477 Neapel (Vorlage ist die Ausgabe von Foligno)

1478-1479 Neapel (Vorlage ist die Ausgabe von Foligno)

1477 Venedig

1478 Mailand

Drucker Nicolo di Lorenzo della Magna druckt 1481 die erste florentinische Ausgabe zusammen mit einem Kommentar von Cristoforo Landino

1502 erscheint in Venedig bei Aldus Manutius die sogenannte Aldine

3.2.3.2 Questione della lingua

Di molto nome in nostra età è nel studio di lettere la dottrina et giudicio del nobile Messer Pietro Bembo, li cui facondi et ornati ragionamenti volgari sopra la thosca lingua poco avanti in luce usciti, dilettatione grandissima possono addurre agli uomini seguitanti la dirittezza natia dell'isioma thoscano.

Zu unserer Zeit hat im Bereich des Studiums der Texte die Lehre und das Urteil des noblen Meisters Pietro Bembo einen großen Namen, dessen fruchtbare und elegante Ausführungen im Volgare zur Toskanischen Sprache vor kurzem erschienen sind und zur großen Freude / Bereicherung der Männer gereichen können, die der angeborenen Rechtschaffenheit der toskanischen Sprache folgen.

Niccolò Liburnio (1526): Le tre fontane di Messer Nicolò Liburnio in tre libri divise, sopra la grammatica, et eloquenza di Dante, Petrarcha et Boccaccio. Venedig. Liburnio hatte vor diesem Wörterbuch schon die Abhandlung Le vulgari elegantie (1521) veröffentlicht, in der er nicht nur Dante, Petrarca und Boccaccio als sprachliche Modelle bezeichnete, sondern auch die modernen florentinischen und toskanischen Autoren.

Lucilio Minerbi (1535): Il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio col Vocabolario di M. Lucilio Minerbi nuovamente stampato et con somma diligentia ridotto. Venedig.

Francesco del Bailo, genannt l'Alunno (1539): Osservationi sopra il Petrarca. Venedig.

Francesco del Bailo, genannt l'Alunno (1543): Le ricchezze della lingua volgare sopra il Boccaccio. Venedig.