|

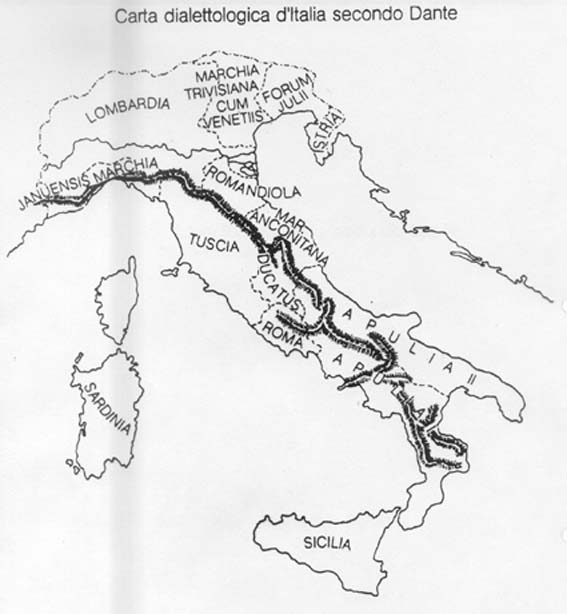

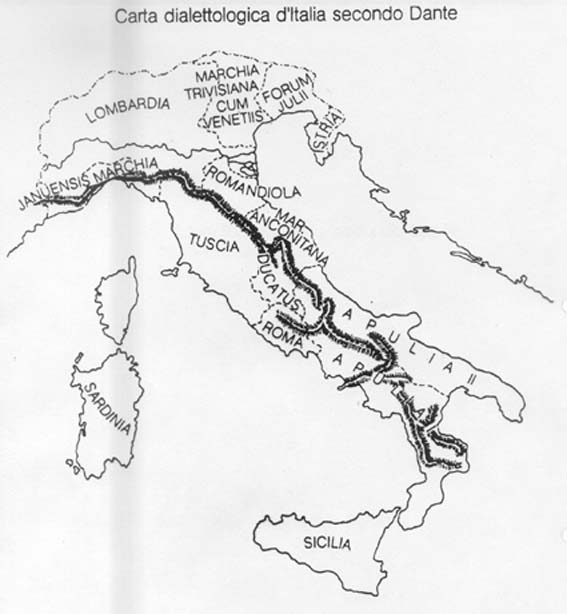

Ydioma tripharium:

- lingua romana di si

- lingua romana di oil

- lingua romana di oc

= drei Sprachen, die jeweils eine andere Art der ab dem frühen

Mittelalter im Latein vorhandenen Formen der Bejahung fortsetzen:

- Venis mecum? Sic (venio) > si

- Hoc ille fecit? Hoc > oc

- Hoc ille > oil >oui

Im klassischen Latein hieß es dagegen:

Klassifizierung der volgari italiani auf Grund ihrer

Position in Relation zum Apennin:

Volgare illustre, cardinale, curiale und aulico

Questione della lingua im 16.

Jahrhundert

techné grammatiké - Dionysius Thrax Ende des 2. Jahrhunderts vor Chr. = empirische Untersuchung der Sprache der Dichter und Schriftsteller

Ars grammatica des Aelius Donatus (4. Jahrhundert n. Chr.)

lateinisches Traktat zum Gebrauch der Tempora im Altfranzösischen

Wortlisten

Walter of Bibbesworth: Tretiz de Langage (ca. Mitte 13. Jahrhundert)

E tut issint troverez-vous le dreit ordre en parler e en respundre, que nuls gentils homme coveint saver (Prologue, ll. 17-20, zit. n. Rothwell 1968: 37, N. 2)

Nominale

Femina

Konversationsbücher

Manières de Langage (ca. Ende des 14. Jahrhunderts)

Un petit livre pour enseigner les enfantz de leur entreparler commun francois (zit. n. Rothwell 1968: 45, N. 1).

Grammatiken

Tractatus Orthographiae von T. H. Parisii Studentis (ca. Ende 13. Jahrhundert)

Orthographia Gallica (ca. 1300)

Diccio Gallice d[ictata] habens primam sillabam vel mediam in e stricto ore pronunci[a]tam [r]equirit hanc litteram i ante e in scriptura verbi gracia bien, rien, chien. Set si autem hec vocalis e pronuncietur acute per se stare debet sine hujus vocalis i precessione, verbi gracia bevez menez tenez pernez. (zit. nach Rothwell 1968: 42).

Mes la darreine reule est obscure: ...

Donait

françois ( um 1400)

Pour ceo que les bones gens du riaume d'Engleterre sont enbrasez a sçavoir lire et escrire, entendre et parler droit françois, a fin qu'ils puissent entrecomuner bonement ové lour voisins, c'est a dire les bones gens du roiaume de France, et ainsi pour ce que les leys d'Engleterre pour le graigneur partie et aussi beaucoup de bones choses sont misez en françois, et aussi bien pres touz les seigneurs et toutes les dames en mesme roiaume d'Engliterre volontiers s'entrescriven en romance, tres necessaire je cuide estre aus Engleis de sçavoir la droite nature de françois. A le honneur de Dieu et de sa tres doulce miere et toutez les saintez de paradis, je, Johan Barton, escolier de Paris, nee et nourie toutez voiez d'Engleterre en la conté de Cestre, j'ey baillé aus avant diz Anglois un Donait françois pur les briefment entreduyr en la droit language du Paris et de païs la d'entour, la quelle language en Engliterre on appelle 'doulce France'. Et cest Donait, je le fis la faire a mes despenses et tres grande peine par pluseurs bons clercs du language avantdite. Pour ce, mes chiers enfantz et tres doulcez puselles que avez fain d'apprendre cest Donait, sçachez qu'il est divisé en belcoup de chapitres, si come il apperera cy avale. (ed. Swiggers 1988: 128).

«A qui est celle belle femme la?», tu dois respondre: «Elle est mienne», et non pas «Elle est ma»

«Le maistre a bonne cause d’estre marry», «Le maistre par courous bat fort ses disciples» (250).

Frage- und Antwortschema der Ars minor von Donatus

- Introduction

- Classement des lettres (Phonetik) (5 Vokale + 15 Konsonanten)

- Les accidents des mots

- espèces de mots (primitive – dirivative) un jour, un maille, un denier, un blanc – une journee, une maillee, une denieree, une blanchee

- figures de mots (simple - compost - decompost) fait - parfait - parfaitement

- le nombre (singuler – pulier) un home, une femme – les homes, les femmes

didaktischer Zeigefinger : „Pour ceo gardez vous que vous ne mittez pas le singuler pour le pulier ne a contraire, si come font les sots.“ (zitiert nach Städtler 1988: 130).

- la personne (primier - deusiesme - troisiesme) je, tu, cil – nous, vous, ceulx

didaktischer Zeigefinger : Cy endroit il fault prendre garde qu'en parlant françois on ne mette pas une persone pour une aultre, si come font les sottez gens disantz ainsi: je ferra pour je ferrey, < cil ferray > pour cil ferra et tielez semblables.

- le genre : le masculin, le femenyn, le neutre, le comun de deux, le comun de trois

didaktischer Zeigefinger : Ci endroit il fault prendre garde q’en parlant françois, qu’on ne mette pas masle pour femmelle ne a contraire, si come le pour la, mon pour ma, ton pour ta, son pour sa, et ainsi des aultres, si come ma pere, mon mere; qar on doit dire: mon pere, ma mere.

- la qualité (propre noun - nom appellatif) Londres - une cité, un fluve

- le cas (nominatif, genetif, datif, accusatif, vocatif, ablatif) - werden angezeigt durch die Formen des Artikels/le, du, au – die Aufrechterhaltung der Kasus scheint also keine Schwierigkeiten zu machen.

- degrés de comparaison (positif, comparatif, suppellatif)

- le mode (indicatif, imperatif, optatif, conjunctif, infinitif)

didaktischer Zeigefinger : Et icy il fault prendre garde que vous ne mettez pas un meuf ne un temps pour un aultre, si come font les ydios disans ainsi: je prie a Dieu que je ay bonne aventure, qar ils diroient la que je aye bonne aventure et non pas que je ay, pour ce que je ay est le present du indicatif et jeaye est le future de l'optatif.

- le temps (present, pretert, futur), 3 manieres de temps passé: pretert inparfait, pretert parfait, pretert plus que parfait

- le genre (actif, passif, neutre) je ayme, je suys amé, je dois

- Les parties du discours (Morphologie)

- introduction:

4 werden dekliniert = nom, pronom, verbe, participle

4 werden nicht dekliniert = adverbe, conjunction, preposition, interjection

- ‘supposition’ des noms: maniers:

materialment: «ou»

personelement: «ou alez vous»

- le nom : Substantiv und Adjektiv werden wie in den griechisch-lateinischen Grammatiken nicht unterschieden:

Substantiv: porte le nom de une chose par soy mesmes: une femme, un home

Adjektiv: pendant d’un aultre: bon, bel - bel home, belle femme

- le pronom:

„mais cest mot le est un article, c’est a dire un seigne enforçant les autres mos“.

- le verbe:

„Chescun mot que oveques temps ei sanz case signifie fair ou seuffre est un verbe".

G DonatB 2. Hälfte 13. Jh.

G DonatG Anfang 14. Jh.

G DonatM1 ca. 1325

G DonatM2 ca. 1325

G Donat S vor 1436 (cf. Städtler 1988)

- fragmentarischer Charakter

Quantes parties d’orison sont? .viij. etcetera (Donat B, zitiert nach Städtler 1988: 86).

- viele direkte Anlehnungen an andere Werke, z. B. an die Institutiones grammaticae von Priscianus,

- weder die Anlehnungen, noch die Abweichungen sind bei allen Texten die gleichen,

- lateinische Merkverse aus Versgrammatiken (Doctrinale des Alexandre de Villedieu (1199), Graecismus von Evrard de Bethune (1212))

- Gemeinsamkeiten.

Die französischen Texte sind ein Hinweis darauf, dass im Lateinunterricht des 13. und 14. Jahrhundert das Französische gebraucht wurde.

Die Texte wurden aus einer französischen Perspektive zusammengestellt.

Es handelt sich nicht um einfache Übernahmen von lateinischen Grammatiken

Die Texte weisen einen starken Einfluss von Grammatiken auf, die wie die Institutiones Grammaticae von Priscianus stark von der griechischen Perspektive beeinflusst sind

sunt igitur conjugationes quattuor apud Latinos, cum apud Graecos decem sint (Priscianus 2,442,23, zitiert nach Städtler 1988: 21).

Dieser Einfluss zeigt sich gerade dort, wo das Französische Kategorien besitzt, die im Latein nicht existieren, dafür aber im Griechischen, wie im Falle des Artikels. In den französischen Lateingrammatiken (Donats und auch Metzer Texte) wird nämlich hic, haec, hoc durchgängig als Artikel interpretiert, obwohl es im Lateinischen ein Demonstrativum ist:

Le non substantif est celuy qui se decline par une article tanseulement, si come hic magister ou par .ij. o plus, si come hic et hec sacerdos. (DonatG, zitiert nach Städtler 1988: 92-93).

Le substantif qui se declinent par une article, si comme hic magister ut par .ij. au plus, si comme hic et hec sacerdos.“ (DonatM 2, zitiert nach Städtler 1988: 109).

articulare bei Donatus hat nichts mit ‚Artikel‘ zu tun, sondern ist ganz im Sinne von ‚artikulieren‘ zu verstehen, d. h. die Genera werden durch hic, haec, hoc angezeigt:

Item articulare praepositivum vel demonstrativum generis masculini numeri singularis hic huius huic hunc o ab hoc, et pluraliter hi horum his hos o ab his; generis ferminini numeri singularis haec huius huic hanc o ab hac, et pluraliter hae harum his has o ab his; generis neutri numeri singularis hoc huius huic hoc o ab hoc, et pluraliter haec horum his haec o ab his.

Es kommt auch zu eigenständigen

- Definitionen des Adverbs (DonatB - 2. Hälfte 13. Jahrhundert, DonatG - Anfang 14. Jh., DonatM 2 - ca. 1325),

- Erweiterungen der figures in der Wortbildung: während bei Donatus nur Simplex, ut decens, potens, und composita, ut indecens, inpotens unterschieden werden, unterscheidet der DonatM 1 (ca. 1325) „La simple, la composte et la decomposte. La simple, si comme magnus, la composte, si comme magnanimus, la decomposte, si comme magnanimitas“,

- Unterscheidungen zwischen Substantiv und Adjektiv. So unterscheiden der DonatG (Anfang 14. Jh.) und der DonatM 2 (ca. 1325) zwischen nomen substantivum und nomen adjectivum, was nach Städtler (1988: 23) eine „originäre Errungenschaft der Grammatiker des 12. Jahrhunderts“, ist,

- Änderungen in der Terminologie, so im DonatS (vor 1436): „Quant articles sont? Trois. [...] Et de cez trois articles sont formés septz genres. Forme les! Le masculin, le feminin, le neutre, le commun, le tout, le doubteux et l’epichien.“ (cit. nach Städtler 1988: 28). Le doubteux wird nach Städtler sonst nirgends erwähnt. Er wird beschrieben als: „A ce qu’on y met hic vel hec par devant a decliner, si comme hic vel hec dies.“ (cit. nach Städtler 1988: 28).

Grammatiker und Schulmeister haben immer mehr oder minder bewusst eine Auswahl getroffen und überkommene Definitionen verändert. Auch waren ihnen die Unterschiede zwischen dem Latein und in diesem Falle dem Französischen zumindest intuitiv bewusst. So wird dort auf französische Beispiele verzichtet, wo das Französische keine Entsprechungen zu bieten hat, wie etwa im Falle der 5 bzw. 7 im Lateinischen ausgemachten Genera. Für die lateinischen Kasus allerdings werden Entsprechungen im Französischen ausdrücklich gesucht.

G GramM1 15. Jh.

G GramM2 15. Jh.

G GramM3 15. Jh.

G GramM4 15. Jh.

G GramM5 15. Jh. (cf. Städtler 1988)

„Materialien zur lateinischen Grammatik, die von verschiedenen Schulmeistern entsprechend den Unterrichtsbedürfnissen zusammengestellt wurden.“ (Städtler 1988: 37). Sie behandeln zudem v. a. syntaktische Fragen, setzen also die Kenntnis der Redeteile, wie sie in den Donat-Texten behandelt werden, schon voraus:

- GramM 1 (15. Jh.): es geht um die Verwendung der einzelnen Kasus. Zur Illustration wird zunächst ein französisches Beispiel gegeben, erst dann folgt die lateinische Übersetzung: „Das Lateinische hat von seiner absoluten Vorrangstellung eingebüßt, das Französische als Basis für die Überlegungen scheint ebenbürtig behandelt.“ (Städtler 1988: 38)

- GramM 2 (15. Jh.): es handelt sich um einen wenige Sätze umfassenden französischen Einschub in einen lateinischen Donat-Kommentar: im Französischen regiert die Präposition den Kasus, im Lateinischen dient sie dem Kasus,

- GramM 3 (15. Jh.): bei der Behandlung des Kasus hat das französische Beispiel Vorrangstellung. Beim verbe impersonnel ist das Französische der alleinige Ausgangspunkt, bei gerundif und supin dagegen das Lateinische. Französisch und Latein sind also ebenbürtige Objekte der Sprachbetrachtung,

- GramM 4 (15. Jh.): es handelt sich hierbei um den umfangreichsten Text. Es erscheinen nur lateinische Beispiele und keine französischen Entsprechungen. Dieser Text bringt zudem eine umfangreiche Auflistung verschiedener Regeln.

- GramM 5 (15. Jh.): behandelt werden ausschließlich syntaktische Fragen. Es handelt sich um eine Anleitung zu grammatikgerechter Satzkonstruktion. Merkverse übernehmen z.T. die erläuternde Funktion der sonst häufig gebrauchten Beispiele. Interessant sind hier die folgenden und den accord betreffenden Regeln:

appos und suppos müssen in nombre und persone semblables sein,

bilden zwei durch eine conjunction copulative verbundene Substantive gemeinsam das suppos, so sind die auf sie bezogenen weiteren Teile im Plural zu verwenden,

haben mehrere suppos verschiedener Person nur ein appos, ist dieses in die erste Person zu setzen, soweit ein suppos der ersten Person mit einbezogen ist, sonst in die zweite,

haben mehrere Substantive verschiedenen Geschlechts nur ein auf alle bezogenes Adjektiv, ist dieses maskulin zu gebrauchen, sofern ein maskulines Substantiv dabei ist, ansonsten feminin. Ausnahme: das Adjektiv wird dem nächststehenden Substantiv angeglichen: pro animabus famulorum famularumque tuarum,

das Adjektiv muss mit seinem Substantiv in Genus, Numerus und Kasus übereinstimmen,

das relatis muss seinem antecedent in Numerus und Genus, im Kasus aber nur manchmal entsprechen.

Das Französische rückt also als Gegenstand der Überlegungen und Regeln neben das Latein und erhält sogar stellenweise den Vorzug. Die Muttersprache wird also an vielen Stellen Ausgangspunkt der Ausführungen, v. a. dort, wo das entsprechende Phänomen in beiden Sprachen vorhanden ist. Ist ein bestimmtes Phänomen aber nur in einer Sprache vertreten, dann bildet jeweils diese Sprache den Ausgangspunk.

Zwischen XI. und XV. Jahrhundert Vielzahl lateinischer Wörterbücher:

- Alphabetum oder Vocabulista des Lombarden Papia

- Liber derivationum oder Magnae derivationes von Uguccione da Pisa

- Catholicon (lateinisches Wörterbuch) des Genueser Giovanni Balbi

- Liber declari oder Declarus des Sizilianer Angelo Senisio

Zwischen dem XIV. und XV. Jahrhundert viele regionale zweisprachige, d. h. Latein - Volgare Wortsammlungen:

- Vocabolarium breve latino - veneto des Bergamasken Gasparino Barzizza

- Glossario latino-bergamasco, das in der Universitätsbibliothek von Padua aufbewahrt wird

- Vocabulista ecclesiastico (kleines Latein-Volgare Wörterbuch zur Bibel) des Giovanni Bernardo aus Savona

- glossario latino-reatino von Cantalicio

- glossario latino-sabino von ser Jacopo Ursello da Roccantica

Vocabulista von Luigi Pulci

1. eine Sammlung von ca. 200 Namen von Gottheiten, Musen, mythologischen Personen und Orten

2. eine Sammlung von mehr oder minder alphabetisch angeordneten 700 Wörtern unterschiedlicher Herkunft und grammatischer Kategorie.

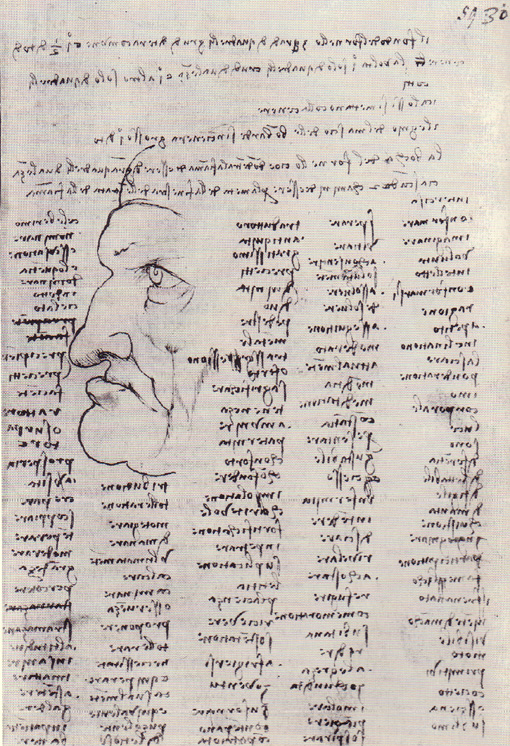

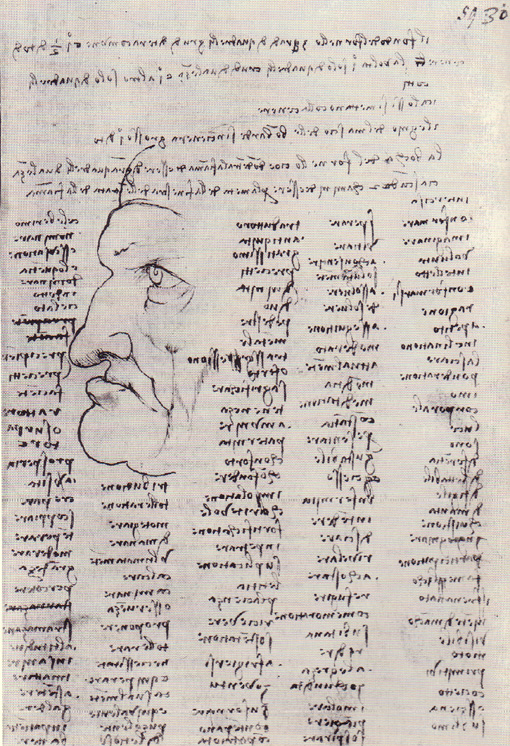

Leonardo da Vinci

1435 Grammatichetta vaticana von Leon Battista Alberti

|