Romanische Volkssprachen

1. Bewusstheit von romanischen Volkssprachen

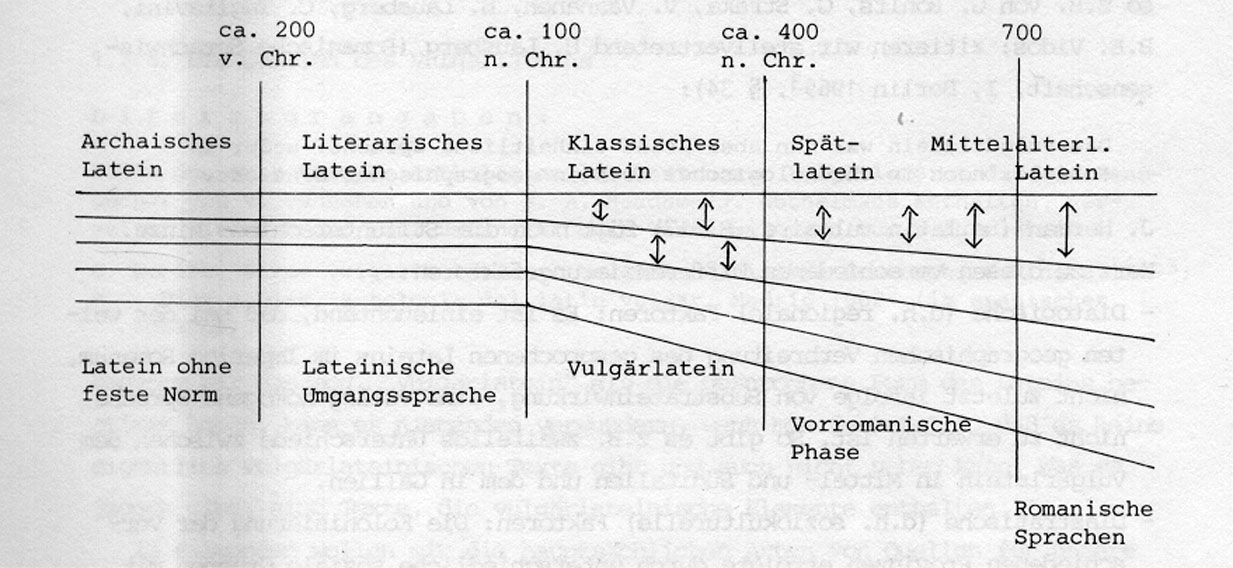

Das Klassische Latein und die gesprochene Sprache entwickeln sich gegen Ende des römischen Reiches (476) auseinander.

Ab etwa 700 sprechen wir von romanischen Sprachen, die sich aus dem Vulgärlatein als der gesprochenen Form des Lateinischen in Rom und im römischen Reich, in Abhebung vom geschriebenen (literarischen) Latein und unter dem Einfluss von Substrat(en) und Superstrat(en) so nach und nach entwickelt haben.

In den Schriften der weniger aufmerksam Schreibenden häufen sich immer mehr vulgärlateinische Elemente. Trotzdem herrscht zunächst weiterhin das Bewusstsein vor, eine von der Struktur her grundsätzlich lateinische Sprache zu schreiben, auch wenn sich mit der Zeit die Struktur immer mehr nur noch oberflächlich über die Endungen zeigte (cf. Bruni 1984: 3).

Auch das geschriebene Latein wurde mit der Zeit nicht mehr überall gleich ausgesprochen, sondern die Aussprache war je nach Gegend verschieden. Dadurch wurde der Abstand zwischen der mündlich produzierten Form des Lateinischen und seiner schriftlichen Form immer größer. Schreiben lernen bedeutete also, "eine von der Sprechsprache stark abweichende Schriftform zu lernen" (Geckeler / Dietrich 1995: 176) (vgl. Französisch, Englisch heute). Am besten bewahrt wurde die klassische Aussprache durch Iren und Angelsachsen. Latein war schließlich für sie immer eine ganz fremde Sprache geblieben.

In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts begann die Karolingische Reform, eine durch die Hinwendung zur Antike charakterisierte Erneuerungsbewegung. Diese Bewegung steht nach Geckeler und Dietrich (1995: 176-177) in engem Zusammenhang mit der schon bei Pippin beginnenden politischen Orientierung auf Rom und das Papsttum hin. Besiegelt wurde diese Hinwendung dann durch die Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom.

Der Angelsachse Alkuin aus York bemühte sich nach Geckeler und Dietrich im Auftrag von Karl dem Großen um eine Wiederherstellung klassisch lateinischer Sprachkenntnisse und vor allem um eine klassische Aussprache des Lateins. Das Ziel war vor allem eine Hebung des "kläglichen Bildungsstandes der Geistlichen".

Auch auf Konzilen machte man sich Sorgen über die Ungebildetheit des niedrigen Klerus, der oft nicht in der Lage ist, die Sakramente zu verabreichen, die gewöhnlichsten Gebete zu sprechen, oder die 10 Gebote zu behalten. Als Gegenmittel werden Dekrete eingesetzt, die in katechistischer Form die wichtigsten Glaubenssätze ins Gedächtnis rufen.

Es entstehen eine ganze Reihe von Aufstellungen, die sich ohne Anspruch auf Originalität v.a. an den niedrigen Klerus wenden, der fähig ist, wenigstens etwas Latein zu lesen. Er soll dadurch in die Lage versetzt werden, der Masse der Laien die Regeln des christlichen Lebens zu vermitteln. So entstehen große enzyklopädische Abhandlungen und kleine Werke. Sie spielen zwar geistesgeschichtlich keine große Rolle, die Rolle, die sie mit Blick auf die kulturelle Homogenität des christlichen Westens spielten, ist aber nach Bruni (1984: 5) doch sehr groß. Denn in einer Zeit, in der sich Informationen langsam und mühevoll verbreiteten, herrschte dauernd die Gefahr, dass die sprachliche und geistige Einheit verfiel. Nicht von ungefähr spielt das Gleichnis vom Turmbau zu Babel in dieser Zeit eine so große Rolle.

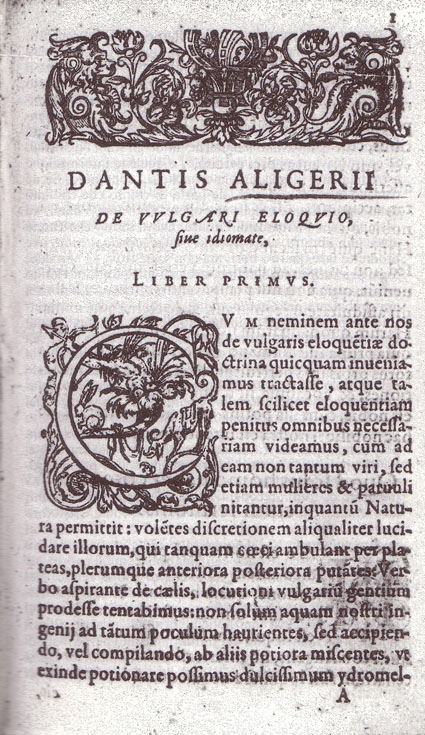

Hier ein Auszug aus De vulgari eloquentia von Dante:

caput VII: de divisione sermonis in plures linguas

4. praesumpsit ergo in corde suo incurabilis homo, sub persuasione gigantis Nembroth, arte sua non solum superare naturam, sed etiam ipsum naturantem, qui Deus est, et coepit aedificare turrim in Sennaar, quae postea dicta est Babel, hoc est « confusio », per quam caelum sperabat ascendere, intendens inscius non aequare, sed suum superare factorem. 5. o sine mensura clementia caelestis imperii! quis patrum tot sustineret insultus a filio? sed exurgens, non hostili scutica, sed paterna et alias verberibus assueta, rebellantem filium pia correctione nec non memorabili castigavit.

6. [...] cum caelitus tanta confusione percussi sunt, ut, qui omnes una eademque loquela deserviebant ad opus, ab opere multis diversificati loquelis desinerent et numquam ad idem commercium convenirent. (Harsch, Ulrich: Bibliotheca Augustana).

4. Presunse dunque in cuor suo l'inguaribile uomo, con l'istigazione del gigante Nembròt, non solo di superare la natura, ma anche lo stesso creatore, che è Dio. Gli uomini cominciarono a costruire una torre a Sennar, che poi fu detta Babele, cioè "confusione", con la quale speravano di salire al cielo, con l'intenzione incosciente non di eguagliare, ma di superare il proprio Creatore. O smisurata clemenza del potere celeste! Quale padre avrebbe sopportato tanti insulti dal figlio? E come un padre levandosi con una sferza non ostile ma paterna e abituata altre volte a colpire, Iddio castigò il figlio ribelle con una pietosa e memorabile punizione.

6. [...] Furono colpiti da tanta confusione dall'alto del cielo che, mentre tutti si dedicavano all'impresa usando la stessa lingua, resi diversi da molte lingue lasciarono l'opera, e mai più si aggregarono per una intesa comune.

Zwar konnte die Karolingische Renaissance die Gefahr, dass die sprachliche und geistige Einheit des christlichen Westens verfiel, verringern, durch sie kam es aber auch indirekt zu einem Bruch zwischen der Volkssprache und der Sprache der Gelehrten und Kleriker, denn die Kluft zwischen der unterrichteten und geschriebenen Form des Lateins und den gesprochenen Formen des Lateins wird damit viel stärker. Gelesenes Latein (vgl. zum Beispiel Kirche) war jetzt nicht mehr verständlich (cf. Geckeler / Dietrich 1995: 177)

Daher wird man sich gerade in der Zeit um 800 der Verschiedenheit der beiden Sprachformen bewusst. Zum ersten Mal offiziell zur Kenntnis genommen wird diese Verschiedenheit im Konzil von Tours (813), wo die Priester angewiesen werden, die Predigten in Zukunft in der Volkssprache zu halten:

813 Reichskonzil von Tours

Absatz 17

Visum est unanimitati nostrae, ut quilibet episcopus habeat omelias continentes necessarias ammonitiones, quibus subiecti erudiantur, id est de fide catholica, prout capere possint, de perpetua retributione bonorum et aeterna damnatione malorum, de resurrectione quoque futura et ultimo iudicio et quibus operibus possit promereri beata vita quibusve excludi. Et ut easdem omelias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam linguam aut Thiotiscam, quo facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur.

In dieser Zeit entstehen dann die ersten Zeugnisse in der Volkssprache. Zunächst handelt es sich um Glossen, mit denen unverständliche lateinische Ausdrücke in Texten erklärt wurden (vgl. Reichenauer Glossen 8. / 9. Jh.). Dann entstehen auch ganze Texte in der Volkssprache, zunächst in Französisch, weil hier die lautliche Entwicklung zu einem großen Abstand zwischen der volkstümlichen und der gelehrten Lautung geführt hatte. In den anderen romanischen Sprachen, in denen die lautliche Entwicklung nicht zu so einem großen Abstand geführt hatte, dauert es länger, bis erste Sprachzeugnisse in der Volkssprache entstehen (cf. Geckeler / Dietrich 1995: 177).

1.1 Schreiben in romanischen Volgari

Wichtig ist, wenn es um die ersten Texte in der Volkssprache geht, ein Begriff, d. h. der Begriff volgare. So wie nämlich der Begriff Vulgärlatein heute nichts mit vulgär zu tun hat, so hat auch volgare nichts mit vulgär zu tun. Volgare meint nämlich die nicht-lateinische Volkssprache zu einer Zeit, als die Dachsprache oder Verkehrssprache noch das Latein war. Zur Erinnerung: Dante unterscheidet im 14. Jh. zwischen Latein, das er arte nennt, und vulgaris eloquentia, d. h. das Sprechen in der Volkssprache.

Der Begriff wird zumeist im Plural gebraucht, weil es in Italien damals viele verschiedene und nebeneinander bestehende volgari gibt:

In der Galloromania erscheint dafür der Begriff langues vulgaires, womit ebenfalls die verschiedenen Volkssprachen gemeint sind:

1.1.1 Die ersten Texte in der Volkssprache

Als erster sicher datierbarer und in einer romanischen Sprache geschriebener Text gelten Les serments de Strasbourg vom 14. Februar 842, die dem Französischen zugeordnet werden müssen.

In diesen Serments geht es um die Allianz, die die Enkel von Karl dem Großen (gest. 814) und Söhne von Ludwig dem Frommen (gest. 840), Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle gegen ihren älteren Bruder Lothar eingehen. Diese Allianz führt dann später, nämlich 843, zur Teilung des Reiches im Vertrag zu Verdun. Kaiser Lothar I. erhält das Mittelreich, Ludwig der Deutsche erhält das Ostfrankenreich, Karl II., der Kahle, erhält das Westfrankenreich.

Die Serments bestehen aus 4 Texten, 2 romanischsprachigen und 2 im Francique, einem rheinischen Dialekt.

Ludwig der Deutsche spricht seinen Schwur auf Altfranzösisch, damit die Soldaten seines Bruders, Charles le Chauve ihn verstehen. Charles le Chauve spricht seinen Schwur auf Althochdeutsch, damit die Soldaten von Ludwig dem Deutschen ihn verstehen. Die beiden Heere sprechen den Schwur jeweils in ihrer eigenen Sprache.

Die ersten literarischen Produktionen auf Altfranzösisch erscheinen schon kurz danach:

- La Cantilène de Sainte Eulalie (ca. 880)

- La Vie de Saint Léger (spätes 10. Jh.)

- La Vie de Saint Alexis (11. Jh.)

- La Chanson de Roland / Chanson de Roland (ca. 1090)

Die Troubadourlyrik erlebte im 12. Jahrhundert in Südfrankreich ihren Höhepunkt

Volkssprachliche italienische Elemente lassen sich in Texten erst etwas später feststellen. Ein Beispiel ist das

Ein Beispiel für den praktischen Gebrauch eines italienischen Volgare sind die

Einer der ersten Texte, die eindeutig als italienische Texte charakterisiert werden können, ist die:

Ansätze zu einer bescheidenen nicht-lateinischen Literatur haben wir in Italien dann allerdings erst Ende des 12. / Anfang des 13. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit stammt das älteste uns überlieferte Literatur-"Denkmal" des Italienischen, das in der toskanischen Sprache geschrieben ist, d. h. der sogenannte Ritmo laurenziano (1180), bei dem es sich um eine höfische Gelegenheitsdichtung mit komisch-karikaturalem Einschlag handelt.

1225 oder 1226 entstand dann der Sonnengesang oder Cantico delle creature des Heiligen Francesco d'Assisi. Dieser Sonnengesang besteht aus 33 in rhytmischer Prosa verfassten Versen, die zu Laissen gegliedert sind. Er enthält umbrische und toskanische Elemente. Es erscheinen hier auch eine Reihe von Latinismen.

Die Anfänge der italienischen Literatur liegen also wesentlich später als die der provenzalischen und französischen Literatur. Die Troubadourlyrik erlebte ja bereits im 12. Jahrhundert in Südfrankreich ihren Höhepunkt. In französischer Sprache gab es, wie wir gesehen haben, bereits im 12. Jahrhundert eine reiche epische Literatur und die Anfänge der Chanson de geste lassen sich gar bis ins 10. und 11. Jahrhundert zurückverfolgen.

1.1.2 Die Herausbildung der Standardsprache in Frankreich

Auch wichtige Entscheidungen über die Beschaffenheit des Standardfranzösischen fielen bereits im 12. u. 13. Jahrhundert.

Unter Standardsprache wird eine weitgehend normierte und institutionalisierte Varietät einer historischen Einzelsprache verstanden, die von der betreffenden Sprachgemeinschaft zur überregionalen Kommunikation verwendet wird. Eine solche Standardsprache kann historisch gewachsen sein oder durch einen bewussten Akt sprachlicher Schöpfung durch Einzelpersonen oder Institutionen in wenigen Jahren geschaffen werden. Durch ihre kommunikative Reichweite und durch ihr Prestige ist eine Standardsprache den anderen diatopischen und diastratischen Varietäten übergeordnet.

Was nun die Herausbildung des Standardfranzösischen angeht, so ist erst einmal wichtig, dass Paris unter Philippe II. August (1180-1223) zur üblichen Residenz der Könige wird. Das Francei / françois als Sprache des Pariser Beckens erlangte dadurch mit der Zeit ein Übergewicht gegenüber anderen Dialekten und setzte sich allmählich als Kanzlei- und Literatursprache durch.

Auch das Kloster Saint-Denis spielt dabei eine besondere Rolle. Seit dem 11. Jahrhundert war es nämlich der Aufbewahrungsort der Reliquien des Nationalheiligen Dionysius und ab dem 12. Jahrhundert Grabstätte der französischen Könige. So wurde es zum religiösen Mittelpunkt Frankreichs.

Im 13. Jahrhundert festigte sich die Macht des kapetingischen Königshauses, Paris wuchs beträchtlich an. Die Bevölkerung von Paris und Umland wusste um das höhere Prestige ihrer Sprache und die SprecherInnen anderer Varietäten erkannten die Vorbildlichkeit und Nachahmenswertigkeit der langue d'oïl, d. h. der Sprachform der France, was zuerst nur das Kerngebiet des kapetingischen Königreichs meint.

Im 12. und 13. Jahrhundert war der literarische Rang des Normannischen und Pikardischen, des Champagnischen und Orleanesischen noch weit bedeutender als der des Franzischen gewesen. Auch ist das Franzische erst in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts in Dokumenten belegt. Trotzdem versuchten mit der Zeit immer mehr Dichter auf franceis / françois zu schreiben, auch wenn sie aus den Gebieten anderer langues vulgaires stammten. Hinzu kommt die sprachliche Mittelstellung des Franzischen gegenüber den anderen altfranzösischen Dialekten.

Das Franzische selbst durchdringt nach und nach die regionalen Schriftsprachen: Mitte des 13. Jh. durchdringt es zunächst das Champagnische, zu Beginn des 14. Jh. das Normannische u. Orleanesische, sowie die Skriptae des Poitou und Berry, im 15. Jh. dann das Pikardische und Lothringische. Diese allmähliche Vereinheitlichung der Schriftsprache brachte implizite Normen hervor.

Nach dem Ende des Hundertjährigen Kriegs (1339-1453) bildete sich ein französisches Nationalbewusstsein heraus. Während der Regierungszeit von Ludwig XI. (1461-1483) gerieten die meisten großen Lehen in den Besitz der Krone. Seither bezieht sich die Bezeichnung France nun auf das ganze Reich und nicht mehr nur auf das Stammland der Kapetinger. Um sich auf das Stammland der Kapetinger beziehen zu können, musste France mit einem Zusatz versehen werden: Ile-de-France. Die Sprachbezeichnung françois wurde verallgemeinert. Im 15. Jahrhundert war damit dann die Sprache der gesamten Nordhälfte Frankreichs gemeint. Das Franzische war also zum Französischen geworden.

Im 14. und 15. Jahrhundert festigte das Französische also seine Rolle als überregionale Schriftsprache, es drängte die übrigen nordfranzösischen Schriftsprachen, das Okzitanische und das Latein zurück und wurde immer häufiger in wissenschaftlichen und technischen Texten verwendet. Zudem setzte es sich als Verwaltungssprache durch, die von einem zentralistsich ausgerichteten, straff organisierten Beamtenapparat in alle Teile des Königreiches getragen wird. Viele Werke klassischer Autoren wurden aus dem Latein ins Französische übersetzt (vgl. Meigret). Der Buchdruck - hierzu mehr später - kommt dann ebenfalls der französischen Schriftsprache zugute, denn er legt eine Vereinheitlichung nahe. Es gibt erste Vorzeichen für eine implizite Normierung. Die Graphie bleibt aber hinter der Lautentwicklung zurück (cf. Winckelmann 1990).

1.1.3 Die Anfänge der italienischen Literatur

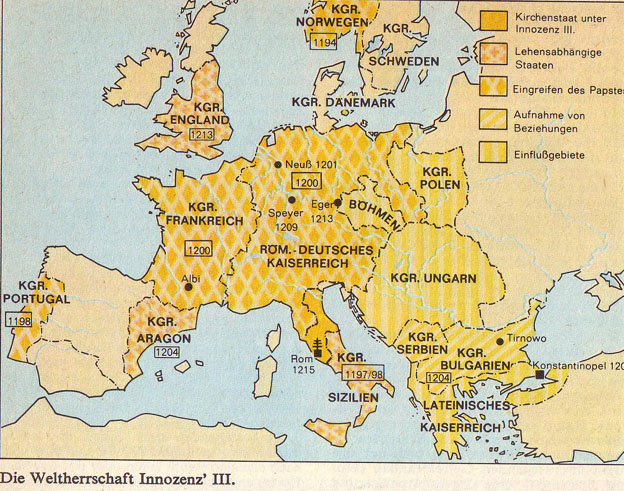

Während in Frankreich im 13. Jahrhundert die Sprache der Könige, das Franzische, die anderen Regionalsprachen so nach und nach verdrängt und immer mehr zur überregionalen Schriftsprache wird, gibt es in Italien weder ein Zentrum wie Paris, noch eine Zentralmacht wie den französischen König. Das Land gehörte teils zum Römisch-Deutschen Kaiserreich, der Kirchenstaat nahm einen beträchtlichen Teil des Landes ein und schnitt den Norden vom Süden ab.

Heinrich VI., der 1194 zum König von Sizilien in Palermo gekrönt worden war, hatte eigentlich vor, Sizilien mit dem Deutschen Reich zu vereinigen, er starb aber vorher. Nach dem Tod von Konstanze 1198, der Witwe von Heinrich VI., die für Friedrich den II. die Regentschaft übernommen hatte, wird Papst Innozenz III. der Vormund von Friedrich II. und damit Herrscher eines Weltreiches:

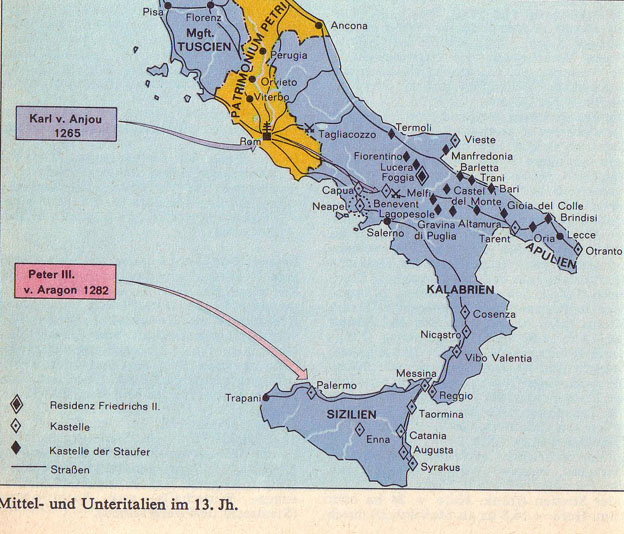

1220 wird Friedrich II schließlich zum Kaiser gekrönt. Eine seiner wichtigsten Residenzen war die von Palermo:

An diesem Hof in Palermo enstand die erste bedeutende Literaturtradition Italiens. Sie war dem Vorbild der provenzalischen Lyrik verpflichtet, verwendete aber das Sizilianische. Es handelt sich dabei um die Scuola siciliana. Damit entstand eine erste italienische Schriftsprache. Auch die am Hof lebenden toskanischen Dichter verwenden dieses entdialektalisierte Sizilianisch.

In der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts liegt dann die Überlieferung der Scuola siciliana in toskanischen Händen. Als nämlich die literarische Produktion der poeti siciliani bald nach dem Zerfall der hohenstaufischen Herrschaft (1268) abbricht, stellen gerade die toskanischen Dichter das Bindeglied zwischen den poeti siciliani und dem von Bologna ausgehenden dolce stil nuovo dar, dessen Liebeslyrik gegen Ende des 13. Jahrhunderts in der Toskana zur Blüte gelangte (Guido Guinizelli 1230?-1276; Guido Cavalcanti 1259?-1300).

Nicht Florenz aber, sondern die westliche Toskana mit Pisa, Lucca und Volterra nahm damals bei der Verbreitung der geschriebenen Volkssprache, des Volgare scritto, eine Vorrangstellung ein. Diese Gegend spielte entsprechend ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung auch schon im 11. und 12. Jahrhundert bei der Produktion nicht-lateinischer Texte eine Hauptrolle. So ist ein Großteil der ältesten erhaltenen Dokumente der Volkssprache in pisanischer Sprache abgefaßt. Pisanisch ist auch der erste Text im Volgare toscano, d.h. der Conto navale pisano vom Anfang des 12. Jahrhunderts. Im 13. Jahrhundert entwickeln sich Pisa, Lucca und Arezzo dann zu kulturellen Zentren, in denen die Tradition der Scuola siciliana fortgeführt wird. Wir sprechen deshalb von einer letteratura siculo-toscana. Wichtige Vertreter sind u.a. Bonagiunta Orbicciani (Lucca), Inghilfredi (Lucca), Guittone d'Arezzo.

Der älteste überlieferte Beleg des Volgare fiorentino stammt dagegen erst aus dem Jahre 1211. Es handelt sich um die frammenti d'un libro di conti di banchieri fiorentini.

Im 13. Jahrhundert wächst dann aber auch die politische Bedeutung von Florenz und Siena und je mehr deren Bedeutung wächst, desto mehr verstärkt sich ab Mitte des 13. Jahrhunderts auch dort der Gebrauch des Volgare bei der Abfassung schriftlicher Texte, d.h. sowohl bei der Erstellung von Urkunden als auch im literarischen Bereich.

Natürlich gibt es auch in Florenz wichtige Dichter, doch zum eigentlichen Durchbruch kommt es erst, als Florenz den dolce stil nuovo übernimmt, eine Tradition, die wie gesagt von Bologna ausging. Florenz wird jetzt zum führenden kulturellen und literarischen Zentrum.

1265 wird dann Dante Alighieri (1265-1321) geboren. Er lebt bis 1321 und bekommt als junger Mann mit, wie in Florenz das Volgare auf allen Ebenen praktiziert wird.

Bei der Herausbildung der italienischen Schrift- und Literatursprache kommt Dante höchste Bedeutung zu. Dante schreibt schließlich seine Commedia (1307/16) im Volgare und zwar in einem toskanischen Volgare. Da die toskanischen Volgari dem Latein sprachlich sehr nahe standen, konnten alle, die Latein konnten, auch die Commedia verstehen und durch die Verbreitung dieses Werkes wurde auch das florentinische Volgare überall bekannt.

Im 14. Jahrhundert war es dann Giovanni Boccaccio (1313-1375) im Bereich der Prosa, v.a. mit seinem Decamerone, und Francesco Petrarca (1304-1374) im Bereich der Dichtung mit seinem Canzoniere, die dem Toskanischen als Schriftsprache Geltung verschafften.

Das Werk dieser Tre Corone wurde zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert vor allem von toskanischen Bank- und Kaufleuten verbreitet, ihrer Sprache bedienten sich große florentinische Politiker, Päpste und Schriftsteller, so etwa Niccolò Machiavelli oder Francesco Gucciardini.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde das Florentinische dann nicht mehr als Volgare betrachtet, sondern war zur Schrift- und Literatursprache geworden, der sich die Gebildeten auch als Verkehrssprache bedienten.

1.1.4 Die Questione della lingua

Mit Dante fängt aber in gewisser Weise auch schon die sogenannte questione della lingua an, die sich durch die ganze Geschichte Italiens und des Italienischen zieht.

In dieser ersten von Dante eingeleiteten Phase der Questione geht es um die Frage, ob das Volgare nicht in bestimmten Texten, die bisher dem Latein vorbehalten waren, eine Funktion haben sollte und wenn ja, welches Volgare dann an die Stelle des Lateins treten sollte. Diese Frage stellt sich Dante in seiner zwischen 1303 und 1305 auf Latein verfassten Schrift De vulgari eloquentia.

In dieser Schrift befasst sich Dante also mit der nicht lateinischen Volkssprache,

„quella che impariamo imitando senza alcuna regola la balia“ (die wir lernen, indem wir einfach die Sprache der Amme imitieren).

Diese Volkssprache unterscheidet er von der „grammatica“, die nur wenige vollständig lernen,

„poiché solo col tempo e con assiduità di studio se ne imparano le regole e l’arte." (da ihre Regeln und die entsprechenden Fertigkeiten nur mit der Zeit und fleißigem Studium erlernt werden können).

Die lingua volgare, also die natürlich erworbene Muttersprache - eigentlich müsste ich Ammensprache sagen -, ist nach Dante „la lingua più nobile“ (die adligste Sprache), weil sie unsere erste Sprache ist und nicht wie die grammatica, also das Latein, als Fremdsprache gelernt werden muss.

Dante führt hier also den Unterschied zwischen künstlich und natürlich ein. Künstlich ist für ihn die hochentwickelte Literatursprache Latein. Diese Kunstsprache besitzt eine arte und damit eine Grammatik. Vergessen wir dabei nicht, dass arte die Übersetzung des griechischen techné ist, was soviel bedeutet, wie das Wissen vom Tun. Zu Dantes Zeit werden arte, Grammatik und lateinische Literatursprache gleichgesetzt und höher bewertet als die Natürlichkeit der volgari oder Volkssprachen.

Dante sieht das auch so, diskutiert dann aber doch den sozialen Wert der beiden Kategorien für seine Zeit. Seine divina commedia schreibt er schließlich im volgare und nicht auf Latein. Die Mehrheit der Leute war schließlich des Lateins nicht mehr kundig. Das Künstliche hatte zwar nicht seinen Wert verloren, doch stand es eben nur einer Minderheit zur Verfügung und Dante wollte die Vielen und nicht die Minderheit erreichen.

Es dauerte dann aber noch fast 200 Jahre, bis sich diese Einsicht durchsetzt. Die Humanisten setzen schließlich wieder die Künstlichkeit an die erste Stelle und diskutieren intensiv darüber, ob eine Volkssprache überhaupt eine arte hat bzw. einer arte würdig ist. Andere bemühen sich nachzuweisen, dass ein bestimmtes volgare oder das volgare überhaupt eine arte besitzt. Zur Lösung dieser Frage kommt es erst mit dem Buchdruck.

Was die italienischen Volgari betrifft, so ordnet Dante sie erst einmal einem übergreifenden Ydioma tripharium, einer dreifältigen Sprachfamilie zu, die ursprünglich aus einer einzigen Sprache entstanden ist, sich dann aber in drei unterschiedliche Sprachen differenziert hat. Diese Sprachfamilie, die den romanischen Sprachen entspricht, teilt er auf der Grundlage des Bejahungspartikels ein in:

- lingua romana di si

- lingua romana di oil

- lingua romana di oc

also in drei Sprachen, die jeweils eine andere Art der ab dem frühen Mittelalter im Latein vorhandenen Formen der Bejahung fortsetzen:

- Venis mecum? Sic (venio) > si

- Hoc ille fecit? Hoc > oc

- Hoc ille > oil >oui

Im klassischen Latein hieß es dagegen:

- Audeasne venire? Audeo

- Willst / Magst / Wagst du (zu) kommen? Ich will / mag / wage (es).

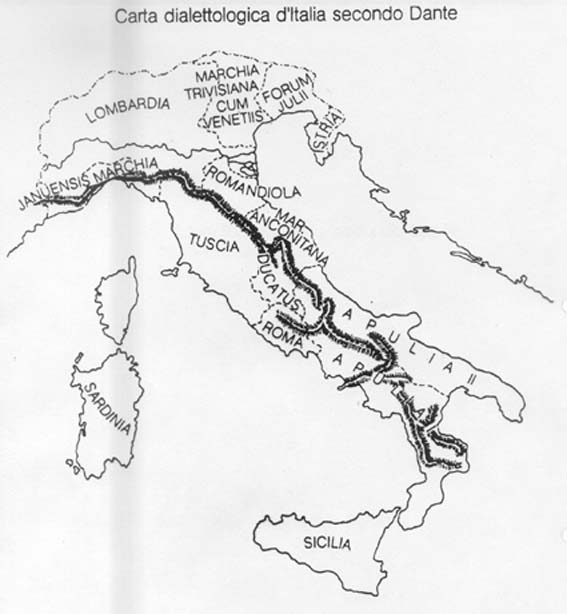

Dann klassifiziert er die volgari italiani auf Grund ihrer Position in Relation zum Apennin in zwei große Gruppen, also in eine links-apenninische und eine rechts-apenninische Gruppe - die Karte haben wir schon mehrmals gesehen - und erkennt die Existenz von 14 Hauptdialekten, von denen jeder weiter allerdings in zahlreiche Unterdialekte zerfällt. Die Gesamtzahl dieser Unterdialekte gibt Dante mit mehr als 1000 an:

Im Anschluss daran untersucht er jedes einzelne der 14 volgari daraufhin, ob es als illustre klassifiziert und damit als für das künstlerische Schreiben geeignet betrachtet werden kann. Außer dem Sizilianischen und mit Einschränkungen dem Bolognesischen kann aber kein Volgare vor seinem kritischen Blick bestehen, und schon gar nicht das Toskanische oder Florentinische:

„A questo punto veniamo ai Toscani, che, rimbecilliti dalla loro stupidità, mostrano di voler rivendicare per sé il monopolio del volgare illustre.“ (51) (Kommen wir jetzt zu den Toskanern, die verblödet, wie sie aufgrund ihrer Dummheit sind, für sich das Monopol des volgare illustre einfordern).

Nach Dante muss ein Volgare, das an die Stelle des Lateins treten und die von diesem erfüllten Funktionen übernehmen könnte, ein Volgare illustre, cardinale, curiale und aulico sein. Das heißt, es soll hohen ästhetischen Ansprüchen genügen (illustre) und einen Bezugspunkt (cardo - Türangel) für alle Volgari des Landes darstellen. Es soll durch einen zu schaffenden Königshof (aula) stabilisiert werden und politische Autorität bzw. sprachliches Prestige erhalten. Und schließlich soll es die Sprache der staatlichen Institutionen sein (curiale). Der Begriff curiale spielt nicht zuletzt auch auf den päpstlichen Hof an, zumindest wird er so in dem Machiavelli zugeschriebenen Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua interpretiert (cf. Krefeld 1988: 320). Auch wenn es ein solches Volgare in Italien bisher noch nicht gibt, so ist es nach Dante doch in allen Volgari enthalten:

„si trova in ogni città italiana ma non sembra proprio di nessuna“ (omnis latie civitatis est et nullius esse videtur).

Der sprachliche Idealtyp wäre demnach auch nicht die Sprache einer bestimmten Region, sondern wäre diatopisch unmarkiert. Nach Dante konnten diese Kriterien am ehesten noch von der Sprache der sizilianischen und toskanischen Dichter erfüllt werden.

In der zweiten Hochphase der Questione della lingua im 16. Jahrhundert ging es dann nicht mehr um das Volgare als solches, sondern darum, welche Art eines bestimmten Volgare zur Literatursprache erkoren werden sollte. Das Florentinische hatte sich bis dahin ja schon mehr oder minder dem Latein gegenüber durchgesetzt.

1.2 Die frühe Beschäftigung mit romanischen Volkssprachen

Dante bleibt, wenn er die Frage nach der Bedeutung der Volkssprachen stellt, auf einer theoretischen und / oder philosophischen Ebene. Ihm geht es um den Wert, den diese Sprachen im Vergleich mit dem die westliche Welt dominierenden Latein haben, und nicht um deren Beschreibung oder die Suche nach einer konkreten Norm.

1.2.1 Die okzitanischen Grammatiken

Der ersten romanischen Volkssprache, der ein solches beschreibendes Interesse zuteil wird, ist auch nicht das Italienische oder Französische, sondern schon Ende des 12. / Anfang des 13. Jahrhunderts das Okzitanische oder Provenzalische.

Das Provenzalische hatte schließlich, so Baum (1987: 22), früher als die anderen romanischen Sprachen den Zustand der Stabilität und höchsten Vollendung erreicht. Es besaß mit der Troubadour-Lyrik eine eigenständige und hoch entwickelte Literatur und damit auch auctoritas, ähnlich wie das Latein. Und eine solche Literatur war traditionell die Voraussetzung für die Erstellung einer Grammatik oder wie es bei den Griechen hieß, einer techné grammatiké.

Diese techné grammatiké war ja von Dionysius Thrax Ende des 2. Jahrhunderts vor Chr. als empirische Untersuchung der Sprache der Dichter und Schriftsteller definiert worden. Ihr vornehmstes Ziel sollte die kritische Wertung der Literatur sein. Diese Vorstellung von Grammatik und auch die bei Dionysius Thrax erscheinende Unterscheidung von 8 Redeteilen wurde dann zum Modell für die lateinische Grammatik allgemein und für die Ars grammatica des Aelius Donatus (4. Jahrhundert n. Chr.) im Besonderen, die selbst wieder das Modell für die ersten Grammatiken der romanischen Sprachen abgibt.

Das ist aber nicht alles, sondern es kommt noch hinzu, dass eine Grammatik zu besitzen, auch eine Frage des Prestiges war und ist. Das heisst, der Wert einer Sprache wird daran festgemacht, ob diese Sprache eine Grammatik besitzt oder nicht. Mit einer Grammatik lässt sich schließlich empirisch der Beweis für die Regelhaftigkeit einer Sprache erbringen (cf. Baum 1987: 21).

Zudem steht, wie Baum (1987: 21) ausführt, die Sprache der Troubadours und Trobairitz im Zeichen bewußter Vereinheitlichung. Sie ist als Gattungssprache der Minnelyrik die Literatursprache und trägt maßgeblich zur Ausbildung eines neuen Sprachwusstseins in den mittelalterlichen Sprachgemeinschaften bei. Sie ist nach Baum nicht nur die erste Koine der Romania, d.h. die erste überregionale Varietät, sondern sie wird auch selbst zum Modell für andere Kunstsprachen (cf. Baum 1987: 22) und tritt somit an die Stelle des bisher als absolut geltenden Modells des klassischen Lateins mit seiner hoch entwickelten Literatur, seiner durch Regelhaftigkeit gekennzeichneten Sprache und der diese Regeln kodifizierenden Grammatiken.

Besonders von der Ars grammatica des Donatus übernimmt die romanische Welt die ursprünglich von Dionysius Thrax formulierte Vorstellung von Grammatik und die Unterscheidung von 8 Redeteilen. Dieses Modell und die hier verwendete Terminologie waren schließlich das einzige Modell einer grammatischen Beschreibung und die einzige grammatische Terminologie, die der westlichen Welt damals zur Verfügung standen. Die indische Grammatikographie war nicht bekannt. Dieses Modell wurde also zunächst auf das Okzitanische übertragen.

1.2.2 Die frühe Beschäftigungen mit dem Französischen

Die ersten Abhandlungen, die irgendetwas mit dem Französischen zu tun haben, entstehen, soviel wir heute wissen, im 13. Jahrhundert, zu einer Zeit also, in der das Latein zwar den ganzen Distanzbereich ausfüllt, zugleich aber das Bewusstsein vom Wert der Volkssprachen wächst. Bezüglich dieser Texte müssen wir aber zunächst einmal zwischen England und Frankreich unterscheiden.

1.2.2.1 Die Beschäftigung mit dem Französischen in England

1066 hatte Wilhelm von der Normandie in der Schlacht bei Hastings den letzten angelsächsischen König besiegt. Damit beginnt die Herrschaft der Normannen und ihrer Sprache in England.

Die sprachliche Entwicklung im Bereich der Schulen in England wird von Rothwell wie folgt charakterisiert:

Als die Normannen die Schulen in England übernahmen, haben sie ganz selbstverständlich grammatica, rhetorica und die anderen artes liberales in der seit Jahrhunderten traditionellen und sowohl auf dem Kontinent als auch in England üblichen Form, nämlich mit Hilfe des Lateins unterrichtet. Um zu kontrollieren, ob ihre Schüler ihre auctores verstanden haben, mussten die Lehrer wohl auch immer wieder eine Übersetzung in die Volkssprache oder eine Erklärung in der Volkssprache, d. h. auf Französisch fordern (cf. Rothwell 1968: 44).

Als mit der Zeit Französisch selbst in seiner insularen Form immer weniger eine Volkssprache war, ging es mehr und mehr um eine Übersetzung aus einer Fremdsprache in eine andere Fremdsprache (cf. Rothwell 1968: 44), d. h. nicht nur das Latein, sondern auch das Französische musste erlernt werden. Dass es im 13. und 14. Jahrhundert, als das Französische nur mehr als Verwaltungssprache fungierte, ein Bedürfnis gab, Französisch zu lernen, zeigen gerade die zu dieser Zeit in England entstandenen Texte, wie Traktate zur Orthographie und zur Morphologie und thematische Wörterbücher sowie die praktischen Zielen gewidmeten Texte, also Konversationsmodelle, Briefmodelle und Sammlungen von Texten für Anfänger und Anfängerinnen.

Lange bevor das Französische in Frankreich überhaupt einer Betrachtung oder des Studiums würdig befunden wurde, wurde das Französische also, wie solche Texte zeigen, in England unterrichtet.

Der älteste Text, der einen Bezug zum Französischen herstellt, ist ein lateinisches Traktat zum Gebrauch der Tempora im Altfranzösischen, das sich in der Bibliothek des Trinity College in Cambridge befindet und nach Södergård zweifelsfrei Anfang des 13. Jh. entstanden ist (cf. Södergård 1955: 192, vgl. auch Baum 1987: 19 u. 33, N. 17).

Etwa ab der Mitte des 13. Jahrhunderts haben wir dann auch Abhandlungen auf Französisch zum Französischen. Rothwell (1986) behandelt in seinem interessanten Artikel "The Teaching of French in Medieval England" drei Typen solcher Texte, nämlich Wortlisten, Grammatiken und Konversationsbücher.

Wortlisten

Ein Beispiel für Wortlisten ist: Walter of Bibbesworth: Tretiz de Langage (ca. Mitte 13. Jahrhundert). Es handelt sich um ein Vokabular in Versen, das durch viele Aktivitäten hindurchführt, die ein Adliger erwartungsgemäß im Laufe seines Lebens unternehmen wird. Bibbesworth sagt auch selbst explizit, dass er für Adlige schreibt:

E tut issint troverez-vous le dreit ordre en parler e en respundre, que nuls gentils homme coveint saver (Prologue, ll. 17-20, zit. n. Rothwell 1968: 37, N. 2)

Zu dieser Zeit war nach Rothwell also der englische Oberschichtsmann schon so weit vom Französischen entfernt, dass das Französische für ihn eine Fremdsprache darstellte. Interlinearglossen, die auf Englisch angeblich schwierige französische Wörter erläutern, scheinen diese Interpretation zu unterstützen (cf. Rothwell 1986: 37)

Etwa 50 Jahre später entsteht nach Rothwell das Nominale. In dieser Wortliste finden sich viele der bei Bibbesworth erscheinenden Elemente wieder. Im Unterschied zum Tretiz von Bibbesworth werden jetzt aber nicht mehr nur einzelne Wörter erklärt, sondern das ganze Vokabular wurde ins Englische übersetzt. Rothwell schließt daraus, dass der Verfasser des Nominale schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts nicht mehr annehmen konnte, dass bei seinem Publikum Grundkenntnisse des Französischen vorhanden waren (cf. Rothwell 1968: 39).

An wen sich dieses Nominale richtet, wird allerdings nicht gesagt, die an manchen Stellen erscheinenden Verweise auf Huren, Hörneraufsetzen und Genitalien veranlassen Rothwell aber dazu, davon auszugehen, dass auch das Nominale nicht für den Unterricht an Schulen erstellt wurde (cf. Rothwell 1968: 39). Aufgrund seiner Analyse der Sprache des Textes (Interferenzen, Fehler, anglo-normannischer Gebrauch von französischen Wörtern, anglo-normannische Wörter etc.) kommt Rothwell zudem zu dem Schluss, dass auch dieses Werk nicht von einem Festlandfranzosen geschrieben wurde, sondern von einem Engländer stammen muss (cf. Rothwell 1968: 40-41).

Von 1415 stammt nach Rothwell das Femina, ein Werk, das ganz ähnlich wie der Tretiz von Bibbesworth Material für den Unterricht des Französischen liefert (cf. Rothwell 1968: 41). Genauer behandelt Rothwell diesen Text leider nicht und bis zum 09. Januar 2019 war mir auch keine genauere Untersuchung hierzu bekannt. Denkbar schien mir aufgrund des Titels, dass sich diese Wortliste besonders an Frauen richtet. Die gedruckte Version von 1909 steht leider derzeit nicht zur Verfügung. Am 09. Januar 2019 habe ich allerdings dann doch noch eine Abhandlung zu der Wortliste gefunden und zwar in Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde: Colombo Timelli Maria / Iamartino, Giovanni (2012): "Liber iste vocatur femina... Le français et les dames dans l’Angleterre du XVe siècle"

Konversationsbücher

Die Manières de Langage (ca. Ende des 14. Jahrhunderts). Sie dienen dem Erwerb von umgangssprachlichem Französisch und bestehen aus touristischen Unterhaltungen (Fragen nach dem Weg, Informationen zur Unterkunft einholen, Bezahlung von Speisen und Getränken). Sie enthalten daneben aber auch die Einteilungen des Jahres (Jahreszeiten, Monate etc.), die Stunden des Tages und so weiter. Das Zielpublikum ist nach Rothwell, auch wenn behauptet wird, sie seien für Kinder gedacht,

Un petit livre pour enseigner les enfantz de leur entreparler commun francois (zit. n. Rothwell 1968: 45, N. 1).

der Reisende und der mittelalterliche Geschäftsmann (cf. Rothwell 1968: 45).

Grammatiken

Die ersten Grammatiken, die in England geschrieben wurden, geben nach Rothwell, ähnlich wie die genannten Wortlisten, nicht viel Auskunft über ihre Herkunft, ihre Ziele und Verwendung. Vom Titel her handelt es sich zwar bei allen um Abhandlungen zur Orthographie, alle behandeln aber auch recht ausführlich Aussprache, Morphologie, Syntax, Lexik und Dialekt. Die Regeln erscheinen zudem zumeist nicht auf Französisch, sondern auf Latein, auch die grammatische Terminologie entstammt direkt den Lateingrammatiken. Das bedeutet also, dass zum Verständnis dieser Grammatiken des Französischen Kenntnisse der Lateingrammatik nötig waren (cf. Rothwell 1968: 41). Damit unterscheiden sich diese Grammatiken von den zuerst behandelten Wortlisten. Während jene für Laien geschrieben wurden, scheinen sich diese Abhandlungen an Kleriker zu wenden, die auch etwas Französisch kannten und die sich ihr Unterrichtsmaterial auf Latein zurecht legten. Wie sie dieses Material dann den Schülern vermittelten, auf Latein oder auf Französisch oder auf Englisch, diese Frage lässt sich nach Rothwell so nicht beantworten (cf. Rothwell 1968: 41).

Bei den Grammatiken handelt es sich u . a. um die folgenden:

Tractatus Orthographiae von T. H. Parisii Studentis (ca. Ende 13. Jahrhundert). Bei dem Autor scheint es sich nach Rothwell um einen Engländer zu handeln, der in Paris studiert hat (cf. Rothwell 1968: 41). Dieses Werk konnte nach Rothwell nur in den Schulen verwendet werden, wo Donatus so etwas wie ein Hausgott war und wo diejenigen, die mit Hilfe des Tractatus unterrichtet wurden, zuerst ihren Donatus gründlich studiert hatten (cf. Rothwell 1968: 42).

Orthographia Gallica (ca. 1300). Auch hier sind die Erklärungen auf Latein. Die später hinzugefügten Anmerkungen erscheinen auf Französisch. Ähnlich wie beim Tractatus wird stillschweigend vorausgesetzt, dass die Lernenden die lateinische grammatische Terminologie und etwas Französisch kennen (cf. Rothwell 1968: 42).

Diccio Gallice d[ictata] habens primam sillabam vel mediam in e stricto ore pronunci[a]tam [r]equirit hanc litteram i ante e in scriptura verbi gracia bien, rien, chien. Set si autem hec vocalis e pronuncietur acute per se stare debet sine hujus vocalis i precessione, verbi gracia bevez menez tenez pernez. (zit. nach Rothwell 1968: 42).

Danach folgt ein Paragraph auf Französisch, der so beginnt:

Mes la darreine reule est obscure: ...

Nach Rothwell ist das Ziel also nicht, Anfängern Französisch beizubringen, stattdessen sollen Fortgeschrittene, die ihr Latein in den Schulen gelernt haben und insulares Französisch können, korrektes kontinentales Französisch (nicht Anglonormannisch) lernen. Das heißt, so Rothwell weiter, mit Hilfe der Orthographia Gallica sollten dialektale insulare Elemente vor allem im Sprechen von erwachsenen Engländern, die Lesen und Schreiben konnten, ausgemärzt werden (cf. Rothwell 1968: 43).

Insgesamt kommt Rothwell zu dem Schluss, dass gegen Ende des 13. Jahrhunderts Französisch nicht mehr die Muttersprache der Oberschicht in England war - die Bauern auf dem Land haben nach Rothwell so oder so nie etwas anderes als Angelsächsisch gesprochen - sondern ausdrücklich gelernt wurde. Aus den Texten geht ja schließlich hervor, dass lange vor dem Ende des 13. Jahrhunderts der englische Adel schon auf Englisch dachte. Die Popularität der hier behandelten Texte ist von dem Bedürfnis nach sozialem, kulturellem, politischem oder beruflichem Fortkommen bestimmt, wofür die Kenntnis des Anglo-Normannischen unabdingbar war (cf. Rothwell 1968: 46).

1.2.2.2 Der Donait françois

Ein eigenes Kapitel hat der Donait françois, die älteste französische (also nicht lateinische) Französischgrammatik verdient, die ebenfalls aus England stammt und die auch als Donat Oxford bekannt ist. Entstanden ist sie um 1400. Es handelt sich dabei um eine Adaption des Donatus als Französischgrammatik.

Im Vorwort dieser Grammatik heißt es:

Pour ceo que les bones gens du riaume d'Engleterre sont enbrasez a sçavoir lire et escrire, entendre et parler droit françois, a fin qu'ils puissent entrecomuner bonement ové lour voisins, c'est a dire les bones gens du roiaume de France, et ainsi pour ce que les leys d'Engleterre pour le graigneur partie et aussi beaucoup de bones choses sont misez en françois, et aussi bien pres touz les seigneurs et toutes les dames en mesme roiaume d'Engliterre volontiers s'entrescriven en romance, tres necessaire je cuide estre aus Engleis de sçavoir la droite nature de françois. A le honneur de Dieu et de sa tres doulce miere et toutez les saintez de paradis, je, Johan Barton, escolier de Paris, nee et nourie toutez voiez d'Engleterre en la conté de Cestre, j'ey baillé aus avant diz Anglois un Donait françois pur les briefment entreduyr en la droit language du Paris et de païs la d'entour, la quelle language en Engliterre on appelle 'doulce France'. Et cest Donait, je le fis la faire a mes despenses et tres grande peine par pluseurs bons clercs du language avantdite. Pour ce, mes chiers enfantz et tres doulcez puselles que avez fain d'apprendre cest Donait, sçachez qu'il est divisé en belcoup de chapitres, si come il apperera cy avale. (ed. Swiggers 1988: 128).

Das Zielpublikum sind also die „bones gens du roiaume d’Engleterre“, die mit den „bones gens du roiaume de France“ kommunizieren wollen. Zudem sind die meisten Gesetze Englands und auch viele anderen Dinge schließlich auf Französisch geschrieben und die Herren und Damen des englischen Königreichs schreiben sich gern auf Französisch: „bien pres touz les seigneurs et toutes les dames en mesme roiaume d’Engliterre volentiers s’entrescrivent en romance,“ (Swiggers 1988: 240).

Das Vorwort wendet sich zwar ausdrücklich an Mädchen und Jungen: „Pur ce, mes chiers enfants et tres doulcez puselles, que avez fam d’apprendre cest Donait“ (Swiggers 1989: 240), die französischen Schreiber haben dies aber, wie das folgende Beispiel zeigt, nicht wirklich beachtet:

«A qui est celle belle femme la?», tu dois respondre: «Elle est mienne», et non pas «Elle est ma», zu dem es keine Entsprechung mit ho(m)me gibt. Dass zudem grundsätzlich ein Lehrer intendiert ist, zeigt das häufig in Beispielen vorkommende «maistre»: «Le maistre a bonne cause d’estre marry», «Le maistre par courous bat fort ses disciples» (250).

Die Grammatik, die dem Frage- und Antwortschema der Ars minor von Donatus genau folgt, ist in verschiedene Kapitel untergliedert und geht vom Einfachen zum Komplexen:- Introduction

- Classement des lettres (Phonetik) (5 Vokale + 15 Konsonanten). Die ersten Abschnitte hiervon sind nicht in der Ars minor enthalten, die Regeln zur Aussprache sind eine eigenständige Sache, d.h. sie haben weder in der Ars minor noch in der Ars maior eine Entsprechung. Im Anschluß daran erfolgt nicht zuerst eine Definition des Nomens, sondern es werden sogleich die Akzidentien (Eigenschaften) behandelt

- Les accidents des mots

- espèces de mots (primitive – dirivative) un jour, un maille, un denier, un blanc – une journee, une maillee, une denieree, une blanchee

- figures de mots (simple - compost - decompost) fait - parfait - parfaitement

- le nombre (singuler – pulier) un home, une femme – les homes, les femmes

didaktischer Zeigefinger : „Pour ceo gardez vous que vous ne mittez pas le singuler pour le pulier ne a contraire, si come font les sots.“ (zitiert nach Städtler 1988: 130).

- la personne (primier - deusiesme - troisiesme) je, tu, cil – nous, vous, ceulx

didaktischer Zeigefinger : Cy endroit il fault prendre garde qu'en parlant françois on ne mette pas une persone pour une aultre, si come font les sottez gens disantz ainsi: je ferra pour je ferrey, < cil ferray > pour cil ferra et tielez semblables.

- le genre : le masculin, le femenyn, le neutre, le comun de deux, le comun de trois

didaktischer Zeigefinger : Ci endroit il fault prendre garde q’en parlant françois, qu’on ne mette pas masle pour femmelle ne a contraire, si come le pour la, mon pour ma, ton pour ta, son pour sa, et ainsi des aultres, si come ma pere, mon mere; qar on doit dire: mon pere, ma mere.

- la qualité (propre noun - nom appellatif) Londres - une cité, un fluve

- le cas (nominatif, genetif, datif, accusatif, vocatif, ablatif) - werden angezeigt durch die Formen des Artikels le, du, au – die Aufrechterhaltung der Kasus scheint also keine Schwierigkeiten zu machen.

- degrés de comparaison (positif, comparatif, suppellatif)

- le mode (indicatif, imperatif, optatif, conjunctif, infinitif)

didaktischer Zeigefinger : Et icy il fault prendre garde que vous ne mettez pas un meuf ne un temps pour un aultre, si come font les ydios disans ainsi: je prie a Dieu que je ay bonne aventure, qar ils diroient la que je aye bonne aventure et non pas que je ay, pour ce que je ay est le present du indicatif et jeaye est le future de l'optatif.

- le temps (present, pretert, futur), 3 manieres de temps passé: pretert inparfait, pretert parfait, pretert plus que parfait

- le genre (actif, passif, neutre) je ayme, je suys amé, je dois

- Les parties du discours (Morphologie)

- introduction:

4 werden dekliniert = nom, pronom, verbe, participle

4 werden nicht dekliniert = adverbe, conjunction, preposition, interjection - ‘supposition’ des noms: maniers:

materialment: «ou»

personelement: «ou alez vous» - le nom : Substantiv und Adjektiv werden wie in den griechisch-lateinischen Grammatiken nicht unterschieden:

Substantiv: porte le nom de une chose par soy mesmes: une femme, un home

Adjektiv: pendant d’un aultre: bon, bel - bel home, belle femme - le pronom:

„mais cest mot le est un article, c’est a dire un seigne enforçant les autres mos“. - le verbe:

„Chescun mot que oveques temps ei sanz case signifie fair ou seuffre est un verbe".

- introduction:

1.2.2.3 Die Beschäftigung mit dem Französischen in Frankreich

In Frankreich selbst gibt es zwar eine lange grammatische Tradition, doch handelt es sich dabei vor allem um die der lateinischen Grammatik. Es finden sich aber auch Bemerkungen zum Französischen in Veröffentlichungen, die in Frankreich vor 1530 erschienen sind, so z. B. in: La nature des verbes von 1498 oder in der Grammatographia von Lefèvre d'Etaples (1529), die eine Tabelle der französischen Artikel, die hic, haec, hoc entsprechen, enthält.

Unter den Lateingrammatiken finden sich eine Reihe von Grammatiken, die größtenteils auf Französisch geschrieben sind. Dabei handelt es sich um von Schulmeistern in französischer Sprache erstellte Arbeitsmaterialien für den Schulunterricht. Der älteste dieser Texte stammt aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts. Dabei sind zwei Gruppen zu unterscheiden: 1. Die Donat-Texte und 2. Die Metzer Handschriften.

1.2.2.3.1 Alt- und Mittelfranzösische Donats (Lateingrammatiken)

G DonatB 2. Hälfte 13. Jh.

G DonatG Anfang 14. Jh.

G DonatM1 ca. 1325

G DonatM2 ca. 1325

G Donat S vor 1436 (cf. Städtler 1988)

Bei diesen französischen Donat-Texten handelt es sich nach Städtler (1988) um Übertragungen der Ars minor des Donatus. Die französischen Texte sind aber durchweg kürzer als die lateinische Vorlage.

Städtler geht dabei davon aus, dass sich diese Texte auf eine nicht erhaltene oder nicht bekannte Übertragung des Donatus ins Französische beziehen.

Dies scheint mir aber nicht zwingend. Denkbar ist nämlich auch, dass sich der jeweilige Schulmeister bei seinen Vorbereitungen mehrerer Quellen bedient und daraus einen Leitfaden für seinen Unterricht erstellt hat, indem er Stellen aus dem Latein ins Französische übertragen hat. Anhaltspunkte für eine solche Interpretation scheinen mir zu sein:

- der fragmentarische Charakter der Grammatiken, d. h. z.T. sind Paradigmen nur angedeutet, z.B.

Quantes parties d’orison sont? .viij. etcetera (Donat B, zitiert nach Städtler 1988: 86).

- die Anlehnungen an die Ars minor von Donatus sind zwar stark und es kann sicher angenommen werden, wie Städtler meint, dass die Schulmeister den Donatus auswendig kannten, es finden sich hier aber auch viele direkte Anlehnungen an andere Werke, wie z. B. an die Institutiones grammaticae von Priscianus,

- weder die Anlehnungen, noch die Abweichungen sind bei allen Texten die gleichen,

- in die Texte sind z. T. auch lateinische Merkverse aus Versgrammatiken, wie dem Doctrinale des Alexandre de Villedieu (1199) oder dem Graecismus von Evrard de Bethune (1212) eingearbeitet.

Für die Existenz einer älteren französischen Vorlage sprechen allerdings die bei den Texten feststellbaren Gemeinsamkeiten.

Wie dem auch sei, erstens sind die französischen Texte ein Hinweis darauf, dass im Lateinunterricht des 13. und 14. Jahrhundert das Französische gebraucht wurde, und zweitens lässt sich zeigen, dass diese Texte aus einer französischen Perspektive zusammengestellt wurden. So sind die 5 Grammatiken eben, obwohl sie sich alle auf das Latein beziehen, keine einfachen Übernahmen von lateinischen Grammatiken und schon gar nicht allein des Donatus, der ja eine rein lateinische Perspektive einnimmt, sondern weisen einen starken Einfluss von Grammatiken auf, die wie die Institutiones Grammaticae von Priscianus stark von der griechischen Perspektive beeinflusst sind - Priscianus weist schon in seinem Vorwort darauf hin, dass er sich auf den griechischen Grammatiker Appollonius Dyscolus bezieht. Zudem stellt er fortwährend Vergleiche zum Griechischen her:

sunt igitur conjugationes quattuor apud Latinos, cum apud Graecos decem sint (Priscianus 2,442,23, zitiert nach Städtler 1988: 21).

Dass diese französischen Lateingrammatiken aus einer französischen Perspektive heraus erstellt wurden, lässt sich gerade auch anhand der Beeinflussung durch Vorbilder wie Priscianus zeigen. Denn dieser Einfluss zeigt sich gerade dort, wo das Französische Kategorien besitzt, die im Latein nicht existieren, dafür aber im Griechischen, wie im Falle des Artikels. In den französischen Lateingrammatiken (Donats und auch Metzer Texte) wird nämlich hic, haec, hoc durchgängig als Artikel interpretiert, obwohl es im Lateinischen ein Demonstrativum ist:

Le non substantif est celuy qui se decline par une article tanseulement, si come hic magister ou par .ij. o plus, si come hic et hec sacerdos. (DonatG, zitiert nach Städtler 1988: 92-93).

Le substantif qui se declinent par une article, si comme hic magister ut par .ij. au plus, si comme hic et hec sacerdos.“ (DonatM 2, zitiert nach Städtler 1988: 109).

Zwar erscheint bei Donatus das Verb articulare. Dieses Verb hat aber nichts mit ‚Artikel‘ zu tun, sondern ist ganz im Sinne von ‚artikulieren‘ zu verstehen, d. h. die Genera werden durch hic, haec, hoc artikuliert / ausgedrückt:

Item articulare praepositivum vel demonstrativum generis masculini numeri singularis hic huius huic hunc o ab hoc, et pluraliter hi horum his hos o ab his; generis ferminini numeri singularis haec huius huic hanc o ab hac, et pluraliter hae harum his has o ab his; generis neutri numeri singularis hoc huius huic hoc o ab hoc, et pluraliter haec horum his haec o ab his.

Insgesamt scheint mir auch auf der Ebene der Perspektive aus der heraus die Institutiones und die französischen Donats entstanden sind, grundsätzlich ein Vergleich erlaubt. Priscianus schreibt eine lateinische Grammatik für Personen, die Griechisch sprechen. Die französischen Donats sind Lateingrammatiken für Personen, die Französisch sprechen. Die Perspektive, aus der die Grammatiken entstehen, ist also jeweils die einer anderen Sprache, nicht die des Lateins. Der Unterschied ist allerdings, dass das Französische noch keine Arte, d.h. keine schriftlich verfasste Grammatik besitzt. Deshalb sind auch die Versuche, die Regeln der lateinischen Grammatik grundsätzlich auf das Französische zu übertragen, anders zu werten, als der Versuch von Priscianus, das Latein aus einer griechischen Perspektive zu erklären.

Allerdings, und das scheint mir doch sehr interessant, kann auch nicht behauptet werden, dass die lateinischen Vorlagen (Donatus, Priscianus) einfach stur übernommen wurden. Stattdessen kommt es zu eigenständigen

- Definitionen des Adverbs (DonatB - 2. Hälfte 13. Jahrhundert, DonatG - Anfang 14. Jh., DonatM 2 - ca. 1325),

- Erweiterungen der figures in der Wortbildung: während bei Donatus nur Simplex, ut decens, potens, und composita, ut indecens, inpotens unterschieden werden, unterscheidet der DonatM 1 (ca. 1325) „La simple, la composte et la decomposte. La simple, si comme magnus, la composte, si comme magnanimus, la decomposte, si comme magnanimitas“,

- Unterscheidungen zwischen Substantiv und Adjektiv. So unterscheiden der DonatG (Anfang 14. Jh.) und der DonatM 2 (ca. 1325) zwischen nomen substantivum und nomen adjectivum, was nach Städtler (1988: 23) eine „originäre Errungenschaft der Grammatiker des 12. Jahrhunderts“, ist,

- Änderungen in der Terminologie, so im DonatS (vor 1436): „Quant articles sont? Trois. [...] Et de cez trois articles sont formés septz genres. Forme les! Le masculin, le feminin, le neutre, le commun, le tout, le doubteux et l’epichien.“ (cit. nach Städtler 1988: 28). Le doubteux wird nach Städtler sonst nirgends erwähnt. Er wird beschrieben als: „A ce qu’on y met hic vel hec par devant a decliner, si comme hic vel hec dies.“ (cit. nach Städtler 1988: 28).

Wie die aufgeführten Punkte zeigen, haben Grammatiker und Schulmeister immer mehr oder minder bewusst eine Auswahl getroffen und überkommene Definitionen verändert. Auch waren ihnen die Unterschiede zwischen dem Latein und in diesem Falle dem Französischen zumindest intuitiv bewusst. So wird dort auf französische Beispiele verzichtet, wo das Französische keine Entsprechungen zu bieten hat, wie etwa im Falle der 5 bzw. 7 im Lateinischen ausgemachten Genera. Für die lateinischen Kasus allerdings werden Entsprechungen im Französischen ausdrücklich gesucht.

1.2.2.3.2 Mittelfranzösische Lateingrammatiken (MetzerTexte)

G GramM1 15. Jh.

G GramM2 15. Jh.

G GramM3 15. Jh.

G GramM4 15. Jh.

G GramM5 15. Jh. (cf. Städtler 1988)

Im Unterschied zu den Donat-Texten orientieren sich die Metzer Texte nicht an einem identifizierbaren Vorbild wie dem Donatus, sondern sind nach Städtler „Materialien zur lateinischen Grammatik, die von verschiedenen Schulmeistern entsprechend den Unterrichtsbedürfnissen zusammengestellt wurden.“ (Städtler 1988: 37). Sie behandeln zudem v. a. syntaktische Fragen, setzen also die Kenntnis der Redeteile, wie sie in den Donat-Texten behandelt werden, schon voraus:- GramM 1 (15. Jh.): es geht um die Verwendung der einzelnen Kasus. Zur Illustration wird zunächst ein französisches Beispiel gegeben, erst dann folgt die lateinische Übersetzung: „Das Lateinische hat von seiner absoluten Vorrangstellung eingebüßt, das Französische als Basis für die Überlegungen scheint ebenbürtig behandelt.“ (Städtler 1988: 38)

- GramM 2 (15. Jh.): es handelt sich um einen wenige Sätze umfassenden französischen Einschub in einen lateinischen Donat-Kommentar: im Französischen regiert die Präposition den Kasus, im Lateinischen dient sie dem Kasus,

- GramM 3 (15. Jh.): bei der Behandlung des Kasus hat das französische Beispiel Vorrangstellung. Beim verbe impersonnel ist das Französische der alleinige Ausgangspunkt, bei gerundif und supin dagegen das Lateinische. Französisch und Latein sind also ebenbürtige Objekte der Sprachbetrachtung,

- GramM 4 (15. Jh.): es handelt sich hierbei um den umfangreichsten Text. Es erscheinen nur lateinische Beispiele und keine französischen Entsprechungen. Dieser Text bringt zudem eine umfangreiche Auflistung verschiedener Regeln.

- GramM 5 (15. Jh.): behandelt werden ausschließlich syntaktische Fragen. Es handelt sich um eine Anleitung zu grammatikgerechter Satzkonstruktion. Merkverse übernehmen z.T. die erläuternde Funktion der sonst häufig gebrauchten Beispiele. Interessant sind hier die folgenden und den accord betreffenden Regeln:

appos und suppos müssen in nombre und persone semblables sein,

bilden zwei durch eine conjunction copulative verbundene Substantive gemeinsam das suppos, so sind die auf sie bezogenen weiteren Teile im Plural zu verwenden,

haben mehrere suppos verschiedener Person nur ein appos, ist dieses in die erste Person zu setzen, soweit ein suppos der ersten Person mit einbezogen ist, sonst in die zweite,

haben mehrere Substantive verschiedenen Geschlechts nur ein auf alle bezogenes Adjektiv, ist dieses maskulin zu gebrauchen, sofern ein maskulines Substantiv dabei ist, ansonsten feminin. Ausnahme: das Adjektiv wird dem nächststehenden Substantiv angeglichen: pro animabus famulorum famularumque tuarum,

das Adjektiv muss mit seinem Substantiv in Genus, Numerus und Kasus übereinstimmen,

das relatis muss seinem antecedent in Numerus und Genus, im Kasus aber nur manchmal entsprechen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Französische als Gegenstand der Überlegungen und Regeln neben das Latein rückt und sogar stellenweise den Vorzug erhält. Die Muttersprache wird also an vielen Stellen Ausgangspunkt der Ausführungen, v. a. dort, wo das entsprechende Phänomen in beiden Sprachen vorhanden ist. Ist ein bestimmtes Phänomen aber nur in einer Sprache vertreten, dann bildet jeweils diese Sprache den Ausgangspunk.

1.2.3 Die frühe Beschäftigung mit dem Italienischen

Während die Beschäftigung mit dem Französischen in England im Zusammenhang mit dem Fremdsprachenunterricht beginnt und in Frankreich das Französische als Sprache des Lateinunterrichts die Unterschiede zwischen den beiden Sprachen langsam ins Blickfeld rückt, sind es in Italien eher Wortsammlungen, die das Bewusstsein von der Existenz eigener Volgari fördern.

1.2.3.1 Erste einsprachige Wortsammlungen in Italien

Zwischen dem XI. und XV. Jahrhundert werden in verschiedenen Teilen Italiens eine Vielzahl lateinischer Wörterbücher geschrieben:

- Alphabetum oder Vocabulista des Lombarden Papia

- Liber derivationum oder Magnae derivationes von Uguccione da Pisa

- Catholicon (lateinisches Wörterbuch) des Genueser Giovanni Balbi

- Liber declari oder Declarus des Sizilianer Angelo Senisio

Darin erscheinen schon zahlreiche Wörter aus dem Volgare, die bewusst oder unbewusst aufgenommen und manchmal sogar unabhängig vom lateinischen Wort lemmatisiert werden.

1.2.3.2 Erste zweisprachige Wortsammlungen

Vor allem zwischen dem XIV. und XV. Jahrhundert erscheinen viele regionale zweisprachige, d. h. Latein - Volgare Wortsammlungen:

- Vocabolarium breve latino - veneto des Bergamasken Gasparino Barzizza

- Glossario latino-bergamasco, das in der Universitätsbibliothek von Padua aufbewahrt wird

- Vocabulista ecclesiastico (kleines Latein-Volgare Wörterbuch zur Bibel) des Giovanni Bernardo aus Savona

1.2.3.3 Erste zweisprachige Wörterbücher

Schließlich erscheinen auch richtige zweisprachige Wörterbücher:

- glossario latino-reatino von Cantalicio

- glossario latino-sabino von ser Jacopo Ursello da Roccantica

1.2.3.4 Erste einsprachige Volgare-Wörterbücher

Schon in den letzten Jahren des '400, d.h. des 15. Jahrhunderts, bestand zudem in verschiedenen Zentren Italiens ein Bedürfnis, das Volgare selbst zu definieren und zu kodifizieren und dazu Sammlungen zu erstellen, die eine den lateinischen oder zweisprachigen Wörterbüchern vergleichbare Autorität besitzen sollten. Die ersten Versuche, einsprachige Wörterbücher zu erstellen, stammen aus der Toscana, d. h. aus der Region, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts schon auf eindrucksvolle Prosawerke und Dichtungen im Volgare zurückblicken konnte. Zusammengestellt wurden sind von Personen aus Florenz, die alle, wenn auch auf unterschiedliche Weise mit dem Hof von Lorenzo de' Medici zu tun hatten.

Ein erstes Modell stellt in diesem Bereich der Vocabulista von Luigi Pulci dar.

Von Pulci ist nur bekannt, dass er 1484 starb (aber https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pulci). Bei dem Vocabulista handelt es sich um das Werk eines Autodidakten. Pulci hat darin nämlich zwei unterschiedliche Sammlungen von Wörtern angelegt:

1. eine Sammlung von ca. 200 Namen von Gottheiten, Musen, mythologischen Personen und Orten

2. eine Sammlung von mehr oder minder alphabetisch angeordneten 700 Wörtern unterschiedlicher Herkunft und grammatischer Kategorie.

Viele dieser Wörter finden sich dann in seinem Werk Morgante wieder. Zusammengetragen hat er diese Wörter zwar auf der Grundlage früherer Werke, er fügt aber auch Wörter ein, die in keiner der früheren Sammlungen stehen. Latinismen werden mit Wörtern des aktuellen Gebrauchs übersetzt, z.B. loquace mit gracchiatore. Es finden sich Bezeichnungen aus der Botanik, der Zoologie, Anatomie sowie aus dem Argot (z. B. mecco - puttaniere). Verben werden nicht im Infinitiv aufgeführt, Substantive und Adjektive nicht unbedingt im Singular und / oder nicht im Maskulinum, Eigennamen werden nicht von Gattungsnamen getrennt, es gibt Unsicherheiten bei den Definitionen (cf. Della Valle 1993: 30).

Wir haben es hier also mit dem ersten Versuch zu tun, ein volkssprachliches Wörterbuch zu erstellen, zu einer Zeit, als es noch keine anhand von expliziten Regeln kodifizierte Norm gab.

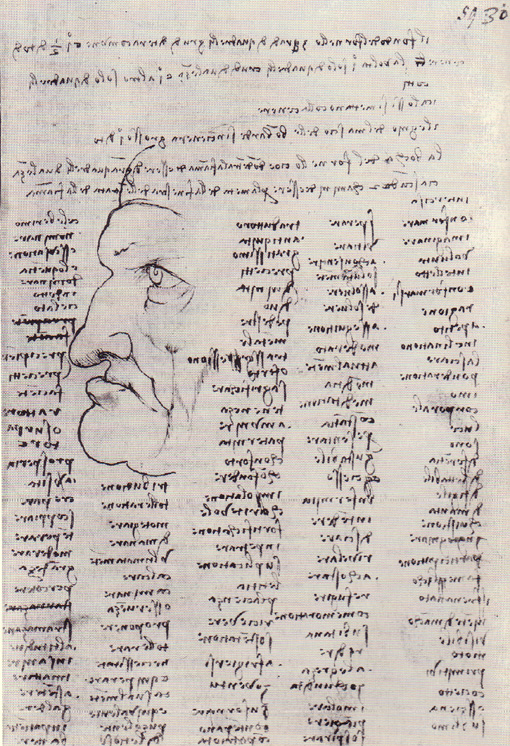

Auch Leonardo da Vinci hat Listen von Wörtern aufgestellt.

Auch diese Listen haben einen autodidaktischen Zweck. Leonardo suchte nach Begriffen eines vulgare regulato, die er uomo sanza lettere in seinen eigenen Schriften gebrauchen könnte. Bei seiner Sammlung handelt es sich also um Listen von gelehrten lateinischen Wörtern, für die Leonardo volkssprachliche Entsprechungen zusammensuchte. In den Listen sind vor allem Verben, Substantive und Adjektive aufgeführt. Seine Quellen waren: die Rudimenta grammatices von Niccolò Perotti, das Catholicon von Giovanni Balbi, der Vocabulista ecclesiastico von Giovanni Bernardo und vor allem der Vocabulista von Luigi Pulci. Aus letzterem hat Leonardo ca. 300 Wörter abgeschrieben und sie alphabetisch geordnet. Leonardo verfolgte damit offensichtlich weniger ein ästhetisches oder stilistisches Ziel, sondern es war ein persönliches Bedürfnis von ihm, Mängel und Zweifel auszumärzen und seinen persönlichen Wortschatz anzureichern. In diesem Sinne stellen die ca. 8.000 Wörter der von Leonardo aufgestellten Listen kein Proto-Wörterbuch des Italienischen dar, wie immer wieder behauptet wurde, sondern sind eher der Ausdruck des Nachdenkens von Leonardo über seine eigene Sprache (cf. Della Valle 1993: 31).

1.2.3.5 Die erste Grammatik des Italienischen

Die erste Grammatik eines italienischen Volgare ist die 1435 erschienene / entstandene Grammatichetta vaticana von Leon Battista Alberti. So sieht die Grammatik im Original aus: