Romanische Volkssprachen

1. Bewusstheit von romanischen Volkssprachen

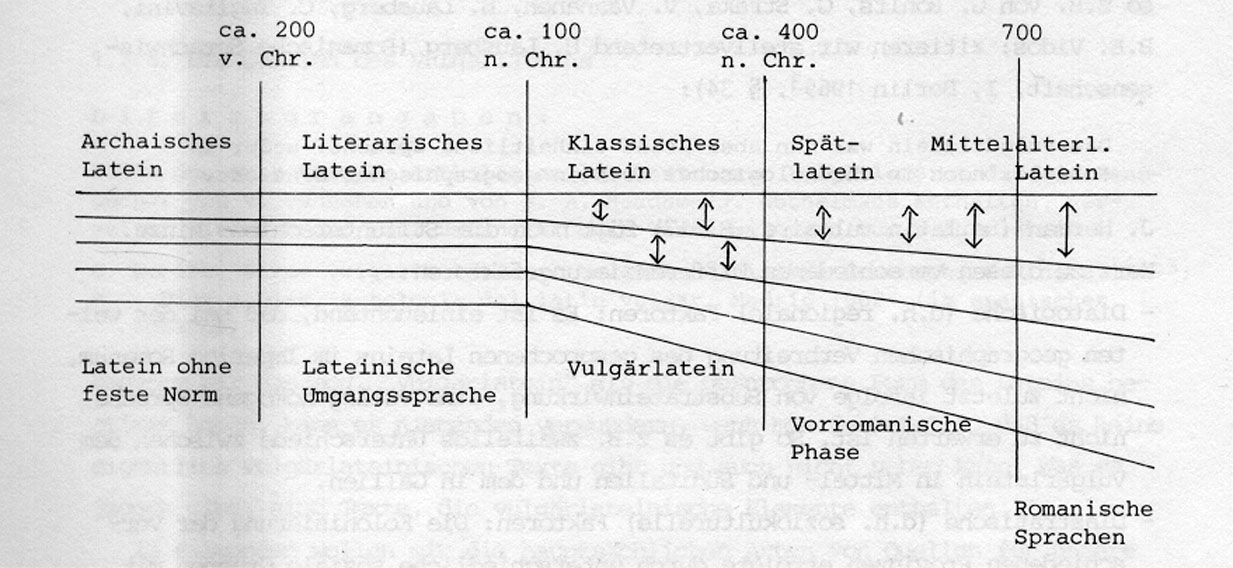

Das Klassische Latein und die gesprochene Sprache entwickeln sich gegen Ende des römischen Reiches (476) auseinander.

Ab etwa 700 sprechen wir von romanischen Sprachen, die sich aus dem Vulgärlatein als der gesprochenen Form des Lateinischen in Rom und im römischen Reich, in Abhebung vom geschriebenen (literarischen) Latein und unter dem Einfluss von Substrat(en) und Superstrat(en) so nach und nach entwickelt haben.

In den Schriften der weniger aufmerksam Schreibenden häufen sich immer mehr vulgärlateinische Elemente. Trotzdem herrscht zunächst weiterhin das Bewusstsein vor, eine von der Struktur her grundsätzlich lateinische Sprache zu schreiben, auch wenn sich mit der Zeit die Struktur immer mehr nur noch oberflächlich über die Endungen zeigte (cf. Bruni 1984: 3).

Auch das geschriebene Latein wurde mit der Zeit nicht mehr überall gleich ausgesprochen, sondern die Aussprache war je nach Gegend verschieden. Dadurch wurde der Abstand zwischen der mündlich produzierten Form des Lateinischen und seiner schriftlichen Form immer größer. Schreiben lernen bedeutete also, "eine von der Sprechsprache stark abweichende Schriftform zu lernen" (Geckeler / Dietrich 1995: 176) (vgl. Französisch, Englisch heute). Am besten bewahrt wurde die klassische Aussprache durch Iren und Angelsachsen. Latein war schließlich für sie immer eine ganz fremde Sprache geblieben.

In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts begann die Karolingische Reform, eine durch die Hinwendung zur Antike charakterisierte Erneuerungsbewegung. Diese Bewegung steht nach Geckeler und Dietrich (1995: 176-177) in engem Zusammenhang mit der schon bei Pippin beginnenden politischen Orientierung auf Rom und das Papsttum hin. Besiegelt wurde diese Hinwendung dann durch die Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom.

Der Angelsachse Alkuin aus York bemühte sich nach Geckeler und Dietrich im Auftrag von Karl dem Großen um eine Wiederherstellung klassisch lateinischer Sprachkenntnisse und vor allem um eine klassische Aussprache des Lateins. Das Ziel war vor allem eine Hebung des "kläglichen Bildungsstandes der Geistlichen".

Auch auf Konzilen machte man sich Sorgen über die Ungebildetheit des niedrigen Klerus, der oft nicht in der Lage ist, die Sakramente zu verabreichen, die gewöhnlichsten Gebete zu sprechen, oder die 10 Gebote zu behalten. Als Gegenmittel werden Dekrete eingesetzt, die in katechistischer Form die wichtigsten Glaubenssätze ins Gedächtnis rufen.

Es entstehen eine ganze Reihe von Aufstellungen, die sich ohne Anspruch auf Originalität v.a. an den niedrigen Klerus wenden, der fähig ist, wenigstens etwas Latein zu lesen. Er soll dadurch in die Lage versetzt werden, der Masse der Laien die Regeln des christlichen Lebens zu vermitteln. So entstehen große enzyklopädische Abhandlungen und kleine Werke. Sie spielen zwar geistesgeschichtlich keine große Rolle, die Rolle, die sie mit Blick auf die kulturelle Homogenität des christlichen Westens spielten, ist aber nach Bruni (1984: 5) doch sehr groß. Denn in einer Zeit, in der sich Informationen langsam und mühevoll verbreiteten, herrschte dauernd die Gefahr, dass die sprachliche und geistige Einheit verfiel. Nicht von ungefähr spielt das Gleichnis vom Turmbau zu Babel in dieser Zeit eine so große Rolle.

Hier ein Auszug aus De vulgari eloquentia von Dante:

caput VII: de divisione sermonis in plures linguas

4. praesumpsit ergo in corde suo incurabilis homo, sub persuasione gigantis Nembroth, arte sua non solum superare naturam, sed etiam ipsum naturantem, qui Deus est, et coepit aedificare turrim in Sennaar, quae postea dicta est Babel, hoc est « confusio », per quam caelum sperabat ascendere, intendens inscius non aequare, sed suum superare factorem. 5. o sine mensura clementia caelestis imperii! quis patrum tot sustineret insultus a filio? sed exurgens, non hostili scutica, sed paterna et alias verberibus assueta, rebellantem filium pia correctione nec non memorabili castigavit.

6. [...] cum caelitus tanta confusione percussi sunt, ut, qui omnes una eademque loquela deserviebant ad opus, ab opere multis diversificati loquelis desinerent et numquam ad idem commercium convenirent. (Harsch, Ulrich: Bibliotheca Augustana).

4. Presunse dunque in cuor suo l'inguaribile uomo, con l'istigazione del gigante Nembròt, non solo di superare la natura, ma anche lo stesso creatore, che è Dio. Gli uomini cominciarono a costruire una torre a Sennar, che poi fu detta Babele, cioè "confusione", con la quale speravano di salire al cielo, con l'intenzione incosciente non di eguagliare, ma di superare il proprio Creatore. O smisurata clemenza del potere celeste! Quale padre avrebbe sopportato tanti insulti dal figlio? E come un padre levandosi con una sferza non ostile ma paterna e abituata altre volte a colpire, Iddio castigò il figlio ribelle con una pietosa e memorabile punizione.

6. [...] Furono colpiti da tanta confusione dall'alto del cielo che, mentre tutti si dedicavano all'impresa usando la stessa lingua, resi diversi da molte lingue lasciarono l'opera, e mai più si aggregarono per una intesa comune.

Zwar konnte die Karolingische Renaissance die Gefahr, dass die sprachliche und geistige Einheit des christlichen Westens verfiel, verringern, durch sie kam es aber auch indirekt zu einem Bruch zwischen der Volkssprache und der Sprache der Gelehrten und Kleriker, denn die Kluft zwischen der unterrichteten und geschriebenen Form des Lateins und den gesprochenen Formen des Lateins wird damit viel stärker. Gelesenes Latein (vgl. zum Beispiel Kirche) war jetzt nicht mehr verständlich (cf. Geckeler / Dietrich 1995: 177)

Daher wird man sich gerade in der Zeit um 800 der Verschiedenheit der beiden Sprachformen bewusst. Zum ersten Mal offiziell zur Kenntnis genommen wird diese Verschiedenheit im Konzil von Tours (813), wo die Priester angewiesen werden, die Predigten in Zukunft in der Volkssprache zu halten:

813 Reichskonzil von Tours

Absatz 17

Visum est unanimitati nostrae, ut quilibet episcopus habeat omelias continentes necessarias ammonitiones, quibus subiecti erudiantur, id est de fide catholica, prout capere possint, de perpetua retributione bonorum et aeterna damnatione malorum, de resurrectione quoque futura et ultimo iudicio et quibus operibus possit promereri beata vita quibusve excludi. Et ut easdem omelias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam linguam aut Thiotiscam, quo facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur.

In dieser Zeit entstehen dann die ersten Zeugnisse in der Volkssprache. Zunächst handelt es sich um Glossen, mit denen unverständliche lateinische Ausdrücke in Texten erklärt wurden (vgl. Reichenauer Glossen 8. / 9. Jh.). Dann entstehen auch ganze Texte in der Volkssprache, zunächst in Französisch, weil hier die lautliche Entwicklung zu einem großen Abstand zwischen der volkstümlichen und der gelehrten Lautung geführt hatte. In den anderen romanischen Sprachen, in denen die lautliche Entwicklung nicht zu so einem großen Abstand geführt hatte, dauert es länger, bis erste Sprachzeugnisse in der Volkssprache entstehen (cf. Geckeler / Dietrich 1995: 177).

1.1 Schreiben in romanischen Volgari

Wichtig ist, wenn es um die ersten Texte in der Volkssprache geht, ein Begriff, d. h. der Begriff volgare. So wie nämlich der Begriff Vulgärlatein heute nichts mit vulgär zu tun hat, so hat auch volgare nichts mit vulgär zu tun. Volgare meint nämlich die nicht-lateinische Volkssprache zu einer Zeit, als die Dachsprache oder Verkehrssprache noch das Latein war. Zur Erinnerung: Dante unterscheidet im 14. Jh. zwischen Latein, das er arte nennt, und vulgaris eloquentia, d. h. das Sprechen in der Volkssprache.

Der Begriff wird zumeist im Plural gebraucht, weil es in Italien damals viele verschiedene und nebeneinander bestehende volgari gibt:

In der Galloromania erscheint dafür der Begriff langues vulgaires, womit ebenfalls die verschiedenen Volkssprachen gemeint sind:

1.1.1 Die ersten Texte in der Volkssprache

Als erster sicher datierbarer und in einer romanischen Sprache geschriebener Text gelten Les serments de Strasbourg vom 14. Februar 842, die dem Französischen zugeordnet werden müssen.

In diesen Serments geht es um die Allianz, die die Enkel von Karl dem Großen (gest. 814) und Söhne von Ludwig dem Frommen (gest. 840), Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle gegen ihren älteren Bruder Lothar eingehen. Diese Allianz führt dann später, nämlich 843, zur Teilung des Reiches im Vertrag zu Verdun. Kaiser Lothar I. erhält das Mittelreich, Ludwig der Deutsche erhält das Ostfrankenreich, Karl II., der Kahle, erhält das Westfrankenreich.

Die Serments bestehen aus 4 Texten, 2 romanischsprachigen und 2 im Francique, einem rheinischen Dialekt.

Ludwig der Deutsche spricht seinen Schwur auf Altfranzösisch, damit die Soldaten seines Bruders, Charles le Chauve ihn verstehen. Charles le Chauve spricht seinen Schwur auf Althochdeutsch, damit die Soldaten von Ludwig dem Deutschen ihn verstehen. Die beiden Heere sprechen den Schwur jeweils in ihrer eigenen Sprache.